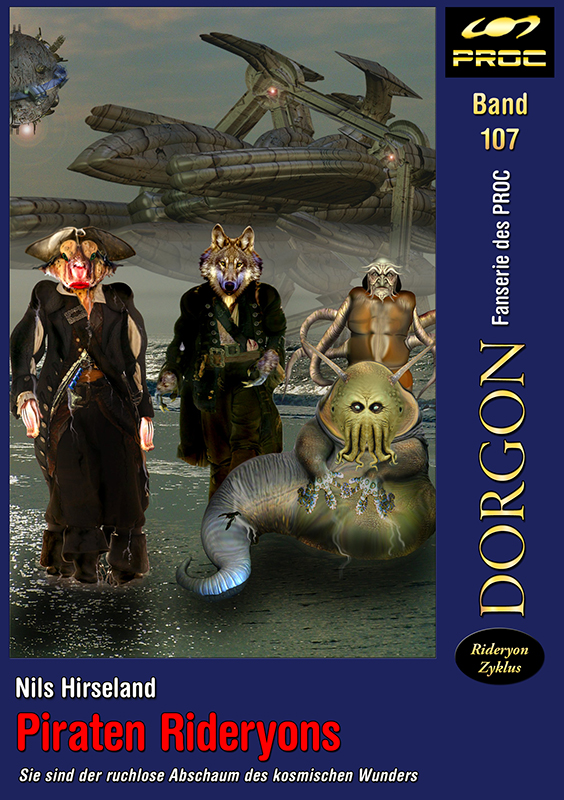

Prolog

Kerbeg der Wanderer beobachtete das Spektakel der Gestirne am dunkelblauen Himmel. Er hatte sich schon seit langer Zeit auf den Tanz der Monde gefreut. Von seiner Sichtwarte aus waren die zwei Dutzend Himmelskörper, die sich aufeinander zu bewegten, nicht größer als Murmeln.

Als würden Glühwürmchen im Zeitraffer tanzen, zogen die Satelliten ihre Bahnen am Abendhimmel. Wie von Geisterhand gesteuert, änderten sie ihren Kurs und passierten einander in gebührendem Abstand, ohne zu kollidieren oder ihre Gravitation zu gefährden. Der »Tanz der 24 Wächter« wurde das Schauspiel in seiner Heimat genannt.

Kerbeg war zufrieden. Hier war ein guter Platz zur Rast, fand er und ließ sich nieder. Der Boden war allerdings feucht. Er stand wieder auf, streifte den Rucksack ab und kramte die Decke heraus. Sorgsam breitete er sie aus und stellte links und rechts neben seinem provisorischen Schlafplatz zwei Lampen auf. Sie spendeten nicht nur ein angenehmes grünes Licht, sondern gaben auch Wärme ab.

Kerbeg legte den Rucksack auf die Decke und setzte sich. Der Wanderer stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. So ließen sich die schmerzenden Füße ertragen. Gebannt blickte er gen Himmel. Die Wunder des Kosmos waren mehr als schön, denn sie bestärkten ihn auch in der Erkenntnis, dass das Leben jedes Buuralers erst an Sinn gewann, wenn er seinen Platz im großen Ganzen fand. Dazu musste er fern vom Lärm und vom Gehetze des Alltags die eigene Mitte finden.

Der Buuraler kraulte sich am Bauch. Stille. Nur das Zirpen von Grillen und hier und da Laute aus dem Wald gaben die Begleitmusik zum Mondtanz von Thol, den er gebannt beobachtete. Angesichts des Schauspiels verblassten all die Probleme, vor denen er weggelaufen war.

Er war lange gereist, um allen Wesen aus dem Weg zu gehen, war ein Aussteiger geworden. Er hatte die buuralische Gesellschaft mit ihrem Kommerz einfach satt. Es gab nur Verlierer in dieser hektischen Fließbandgesellschaft. Geld regierte Buural. Sein Leben lang war er sinnlosen Tätigkeiten nachgegangen, die ihn nie ausgefüllt hatten. Sein ganzes Streben hatte nur dem Überleben gedient, dem Bezahlen von Rechnungen für ein kärgliches Heim.

Wie einfach und schön das Leben sein konnte, dachte er behaglich, während er dem Flug der Monde mit stetig wachsender Zufriedenheit zusah. Nun hatte er Zeit, sich den Wundern des Rideryons zu widmen. Den wirklich wichtigen Dingen.

Er hatte von einer abgelegenen Siedlung gehört, in der Leute wie er lebten. Es hatte drei Chroms gedauert, ihren Standort zu finden. Sie war sein Ziel. Er wollte zur entlegenen Siedlung der Aussteiger und sich in ihre Gesellschaft integrieren. Dort wollte er einen Neuanfang machen. Hoffentlich würden sie ihn aufnehmen.

Kerbeg rieb sich die Nasenwurzel, als er einen fauligen Gestank bemerkte, über den sich ein Städter sicher aufgeregt hätte. Den gab es nun mal in der Natur. Er verschränkte die Hände auf dem massigen Bauch und schloss die Augen. Ein wenig Schlaf würde ihm jetzt gut tun. Doch er fühlte sich unbehaglich.

Als er die Augen Sekunden später wieder öffnete, zuckte er zusammen. Vor ihm hockte ein großes Wesen und starrte ihn im fahlen Schein des grünen Lichts an. Das Gesicht war dem eines Buuralers nicht unähnlich: kantig, hohe Wangenknochen, tief liegende schwarze Augen. Der Kopf war haarlos, der Körper schlank, aber trainiert. Es schien keine Kleidung zu tragen.

»Wohin des Weges, Fremder aus Buural?«

Es konnte sprechen!

Und es beherrschte Rideridiom perfekt.

Kerbeg setzte sich auf. Seine Gedanken rasten. Instinktiv hob er die Arme halbhoch, die Hände zu Fäusten geballt. Was war dieses Wesen? Was wusste es? War es hinter ihm her? Vielleicht ein Kopfgeldjäger? Doch wer sollte Interesse daran haben, ihn zurück nach Buural zu bringen? Kerbeg war keine große Nummer gewesen. Wer sollte ihn vermissen?

»Ich bin auf der Durchreise.«

Kerbeg hatte keineswegs vor, dem Fremden sein Ziel mitzuteilen. Der Standort der Siedlung war geheim. Nur wenige wussten davon und sie war schwer zu erreichen.

»Du willst ins Dorf«, stellte der Fremde fest.

Kerbeg erschrak. War das eine Prüfung? Vielleicht wurde seine Suche nach der Siedlung schon lange beobachtet und er wurde nun einem Aufnahmetest unterzogen?

Der Fremde erhob sich und breitete die Arme aus. Kerbegs Herz pochte so schnell, dass es schmerzte. Hinter den Klauen entfalteten sich ledrige Flügel. Der Fremde entblößte sein dolchscharfes Gebiss. Das Gesicht glich dem eines Raubtiers mit bösen, dunklen Augen, die ihn gierig anstarrten.

»Buuraler, ich fürchte, das Dorf wirst du nicht erreichen.«

Kerbeg war unfähig, sich zu bewegen. Von Angst paralysiert, starrte er in die Horrorfratze seines Gegenübers.

»Buuraler, du hast deinen Wanst in das Jagdgebiet der Ylors gepflanzt. Und ich bin durstig …«

Der Ylors bewegte sich auf Kerbeg zu, packte ihn und schlug die Zähne in seinen Hals. Der gurgelnde Schrei des Buuralers erstickte in seinem Blut, sein Zappeln erstarb, als der Fremde sich auf ihn setzte und mit Händen und Füßen zu Boden drückte. Gierig labte sich der Angreifer an seinem Blut und Fleisch. Der Schmerz wich einer allumfassenden Kälte, als Kerbegs Geist in die Nacht entschwand.

Die DUNKELSTERN

Der mechanische Fisch suchte seinen Weg durch den weißlich schimmernden Nebel. Die DUNKELSTERN schlich mit langsamer Fahrt durch die Wolken und das Gas, welches ihr eine perfekte Tarnung verschaffte. Mit ihrem torpedoförmigen Rumpf, den antennenförmigen Ausbuchtungen und dem scheibenhaften Kopf sah sie aus wie eine Mischung aus einem Hai und einem Rochen.

Michael Rhodan alias Roi Danton saß in dem unbequemen Kommandosessel des ehemaligen Kapitäns des Schiffes. Während Roland Meyers die DUNKELSTERN durch den Nebel manövrierte, studierte Danton aufmerksam die Daten über das gigantische Rideryon.

Die unzähligen Informationen über Kulturen und Regionen auf dem Rideryon faszinierten ihn, doch er musste sie pragmatisch selektieren. Zum Staunen hatte er keine Zeit! Die Frage war: Wo waren sie vor Kapitän Fyntross sicher?

Es gab vier große Regionen, die es zu unterteilen galt. Natürlich gab es eigentlich viel mehr, denn diese Abschnitte waren schon so gigantisch, dass ein Mensch sie kaum zu erfassen vermochte.

Wenn sie eine Nordsüd-Einteilung vornahmen, so war der Norden technologisch und zivilisatorisch am fortschrittlichsten. Dort lagen die Länder der Manjor, Harekuul, Buuraler und Gannel, der Miskatoor-Feen und anderer dominierender Spezies, welche offenbar eine Art Föderation des Rideryons bildeten.

Im Nordwesten und Nordosten erstreckten sich öde Landschaften, karge Gebirgsketten, Vulkanlandschaften und endlose Lavaseen.

In der Mitte des Rideryons lag eine große Wüste, die an einen Ozean grenzte, dem weiter südlich eine dichte Dschungelregion folgte.

Diese Wüste war so groß wie der Jupiter. Die Ausmaße des Riffs waren unfassbar. Alles war hier gigantisch überdimensioniert.

Es gab in alle Himmelsrichtungen natürlich auch Vegetationsänderungen. Ozeane, Seen, Wälder und Gebirge wechselten sich immer wieder ab.

Ein ulkiger Einfall machte sich in Dantons Kopf breit: Die Landschaft des Rideryons war so, als würde man tausende Planeten wie einen Pizzateig ausrollen und miteinander verbinden. Als würde man Terra, Arkon, Plophos, Olymp, Gatas und all die anderen Welten zu einer Scheibe wälzen und zusammenflanschen. Wie viele Welten in der Milchstraße würden auf die Fläche des Rideryons wohl passen? Vermutlich alle wichtigen Welten der ganzen Galaxis. Vereint auf einer gigantischen Landmasse! Danton und seine Crew versuchten, sich einen Überblick zu verschaffen.

Ihr Fokus lag auf jenen Regionen, die an die Schattenseite des Riffs grenzten. Jenem Bereich, dem die Kunstsonnen kein Licht spendeten.

Das war auch ihre Position. Die DUNKELSTERN navigierte zwischen der Schattenseite und dem Nebel, welcher diesen Bereich des Rideryons umgab. Danton hoffte, dass Fyntross auf der VIPER das Hoheitsgebiet der Ylors meiden würde.

Er tippte nachdenklich mit den Fingern auf die Konsole. Perry Rhodans Sohn wusste, dass sie sich nicht ewig verstecken konnten.

Kathys Gedanken

Mein geliebter Aurec,

wer weiß, wann und ob Du jemals diese Zeilen lesen wirst – dass Du sie liest, hoffe ich von ganzem Herzen. Wir sind seit einigen Monaten – es kommt mir bereits vor wie eine Ewigkeit – in diesem fremden Riff und nur dank Rois Geschick sind wir noch am Leben.

Es wimmelt hier nur so vor Gefahren. Ehrlose Raumpiraten, finstere Kuttenwesen und dann noch die Vampire mit dem Namen Ylors. Ich verwünsche diese dummen Entropen jeden Tag aufs Neue! Wieso haben sie uns hergebracht? Es macht doch jetzt keinen Sinn mehr! Es machte eigentlich nie Sinn! Wie sollten wir das Riff vernichten? Noch immer rätsele ich, wieso wir hier sind.

Auch wenn Perry Rhodans Sohn eine Macke hat, bin ich froh, dass er hier ist. Ebenso schön ist es, dass Nataly hier ist. Wir haben uns wirklich ziemlich eng angefreundet. Na ja, wir haben in den letzten zwei Jahren auch fast die ganze Zeit miteinander verbracht. Da wächst man schon zusammen. Das hätte ich früher auch nicht gedacht, insbesondere, wie grässlich sie mich damals behandelt hat, als ich aus dem Heim ausgebrochen war.

Aber das gehört der Vergangenheit an. Inzwischen ist Deine labile Freundin zu einer starken Frau herangewachsen. Ich hoffe, Du bist stolz auf mich. Aber denke jetzt bitte nicht, dass ich die ganze Zeit stark bin. Es gibt viele Momente, da fühle ich mich grässlich einsam und völlig verloren. Ich sehne mich nach Dir und bete jeden Tag, dass wir bald wieder vereint sind.

Ich liebe Dich, Deine Kathy!

Ende Juli 1307 NGZ

*

Kathy legte den altmodischen Stift beiseite, streckte sich und las den Brief noch einmal durch. Es ging ihr etwas besser, nachdem sie diese Zeilen geschrieben hatte, obwohl es beinahe unmöglich war, dass Aurec jemals diesen oder die ganzen anderen Briefe erhalten würde.

Sie seufzte und blickte sich in ihrer und Natalys tristen Kabine um. Die Wände waren wohl früher mal weiß gewesen, jetzt war es ein schmieriges Gelbbraun. Zwei Betten, ein großer, grauer Tisch in der Mitte mit zwei Stühlen, dazu in der Ecke zwei Spinds. An der Wand zwischen den Betten hing schräg ein großer Monitor. Das war von der Kabine übrig, nachdem sie gereinigt worden war. Sämtliche persönliche Sachen ihrer Vorgänger hatten sie in den Konverter geworfen. Wohnlich war es hier jedenfalls nicht.

Ein lautes Poltern lenkte Kathy vom Weiterlesen ab. Nataly Andrews stürmte wutentbrannt in die karge Kabine, hinter ihr Roi Danton.

Nataly hatte ihr blondes Haar zu einem Zopf zusammengeknotet, was ihr einen strengen Eindruck verlieh. Danton in seiner verschlissenen Freibeuteruniform wirkte ruchlos und abenteuerlich wie eh und je.

»Es ist ja wohl nicht wahr, dass ich ständig hinter euch herräumen muss. Überall Dreck und Schmutz! Ich glaube, ich spinne! Ich bin doch nicht eure Putze, das sag ich euch!«

Nataly guckte im Moment wieder besonders giftig und bösartig. Würde Kathy sie nicht besser kennen, hätte sie vermuten können, dass ihre Freundin Roi am liebsten erwürgt hätte. Der wirkte wenig beeindruckt.

»Das hier ist ein Piratenraumschiff. Hier ist es eben dreckig. Ich kann doch auch nichts dafür, dass die nicht jeden Tag putzen. Die sind das eben so gewohnt, ma chérie!«

»Ich bin nicht dein chérie!«

Danton grinste anzüglich.

»Dem könnten wir bestimmt abhelfen.«

Nataly starrte ihn finster an.

»Versuch’s doch mal!«

Danton wandte sich ab und murmelte etwas von »humorloser Emanze« und verließ den Raum. Bei Szenen dieser Art war Kathy sich nie sicher, ob Danton nun eine Rolle spielte oder es ernst meinte. Michael Rhodan war ein relativ Unsterblicher mit einem Zellaktivator und hatte viele Lebenszeiten hinter sich. Als Freibeuterkönig Roi Danton hatte er gelebt, als Rhodans trotziger Sohn, als Gänger des Netzes, als gefallener Torric und nun als ruchloser Weltraumpirat. Zweifellos auf eine gewisse Art und Weise ein Schauspiel. Kathy glaubte fest daran, dass ein Rhodan in Danton steckte. Er hatte das Herz am rechten Fleck. Da verzieh sie ihm auch seine Macken und Marotten.

Wenn es denn welche waren.

Wenn er denn wirklich nur Charade spielte.

Sie blickte Nataly betont spöttisch an.

»Ich will diesen Ort doch nur wohnlicher gestalten, wenn wir hier noch Monate drauf leben müssen. Ein paar Pflanzen, sauberer Boden und Sitzgelegenheiten sind ja nicht zu viel verlangt«, ereiferte sich Nataly. Sie setzte sich auf einen grauen, angerosteten Stuhl und zündete sich erst einmal eine Zigarette an.

Nataly hatte nicht unrecht. Seit fast drei Monaten befanden sie sich auf dem Rideryon und versteckten sich seit Wochen vor der VIPER unter dem Kommando von Kapitän Fyntross. Der war ein berüchtigter Battunus, dessen knallrote Lippen, Stilaugen und Körperbau ihm bei Danton die Spitznamen »Fischstäbchen« und »Backfisch« eingebracht hatte – die er zum Glück nicht verstand.

Aber vermutlich waren auch diese unheimlichen Ylors und die Jaycuul hinter ihnen her, denn Roi Danton hatte ja unbedingt das Abbild der Ajinah stehlen müssen! Er vermied es, in den freien Raum vorzustoßen, sondern tingelte auf der »Unterseite« des Rideryons durch den Nebel.

Lang genug war es ja.

Die Landmasse selbst war etwa 40 Millionen Kilometer lang, etwa 20,1 Millionen Kilometer hoch und 10,4 Millionen Kilometer breit.

40 Millionen Kilometer Länge! Würde man einmal um die Erde spazieren, so hätte man über 40.000 Kilometer zurückgelegt. Der größte Planet des Solsystems, der Jupiter, hatte einen Umfang von etwa 450.000 Kilometern. Das hieß, Danton müsste eintausend Mal die Erde am Äquator entlang wandern, um vom Anfang bis zum Ende des Riffs zu gelangen. Doch das Rideryon war nicht rund. Danton überschlug im Kopf die genaue Quadratkilometerzahl. Diese Weltrauminsel, die den üblichen physikalischen Gegebenheiten spottete, war gigantisch. Das Rideryon bot unermesslich viel mehr Lebensraum als Terra.

Zwei Kunstsonnen zogen ihre Bahnen um eine Seite der Landmasse. Ihr Kurs glich dabei einer Acht. Wie konnte das sein? Und es gab so viel anderes, das unerklärlich war. Da existierten so viele erdenkliche Regionen und Lebensformen. Die Flora und Fauna war mannigfaltig jenseits der menschlichen Vorstellungskraft.

Doch wie kamen sie hin? Kathy hatte bereits vorgeschlagen, dass sie einfach durch die Barriere fliegen sollten, doch Roi war der Weg zu gefährlich: sie wussten nicht, ob die DUNKELSTERN das heil überstand.

Die Crew tat ihr Übriges. Kathy schmunzelte. Ja, sie waren eine illustre Truppe. Roi Danton als selbsternannter Piratenkapitän, Nataly und sie, der Pararealist Sato Ambush, dann Roland Meyers als einzig vertrauenerweckender Mensch neben Ambush und Nataly, sowie die seltsame Maya ki Toushi.

Die Krönung waren jedoch die Arawakpiraten selbst. Hakkh, der Rideryon-Zwerg, Craasp, der fette Manjor und der grazile, aber hirnlose Fithuul Zerzu waren sofort zu Danton übergelaufen. Inzwischen hatten sich ihm sieben der dreißig Gefangenen ebenfalls angeschlossen. Kathy traute keinem Einzigen von ihnen.

Nataly rauchte auf, warf die Putzutensilien in die Ecke und verließ den Raum mit den Worten: »Bin dann mal weg.«

Kathy blickte ihr nachdenklich hinterher.

Die Bürde des Kommandanten

Roi Danton saß in der Kajüte des Kapitäns und starrte auf seine Flasche Schnaps. Diese Riffplörre würde seine Innereien wegätzen, wenn er mehr davon trank. Auf der anderen Seite gab es nichts anderes auf dem Schiff außer Wasser.

Die Damen an Bord der DUNKELSTERN hatten zwar einen Weg gefunden, das Wasser mit Kohlensäure zu versetzen, aber für Danton war das auf Dauer nichts. Während Kathy und Nataly eine Seltersdiät machten, wünschte sich Roi eine Flasche Vurguzz herbei. Aber sie hatten weitaus größere Probleme als fehlender von Schnaps. Obgleich dies, wie er sich beim Betrachten der Flasche dachte, ein gewichtiges Problem war.

Fyntross lag ihnen im Nacken. Einige Wochen hatte das Katz-und-Maus-Spiel funktioniert, aber wie lange noch? Sie konnten sich nicht ewig verstecken! Das war auch gar nicht Dantons Absicht. Er wollte mehr über das Rideryon herausfinden, hinter sein Geheimnis kommen. Bis heute hatten sie viele Informationen über die Geographie und Beschaffenheit des Riffs in Erfahrung gebracht. Seine Struktur entsprach offenbar der eines normalen Planeten. Es gab Gebirge, Wälder, Ozeane und Wüsten aus Eis oder Sand. Zwei Kunstsonnen spendeten auf der »Oberseite« Licht. Die »Unterseite« des Riffs war in komplette Dunkelheit gehüllt. Dort lebten die Ylors.

Seltsam war, dass sie die innere Struktur des Riffs nicht abtasten konnten. Nach 183.000 Kilometern wurde eine Barriere angezeigt, die anscheinend die Ortungsgrenze darstellte. Sobald sie mit Tiefenscannern den Zentrumsbereich erforschen wollten, wurde das Signal gestört und abgeblockt. Gab es dafür eine natürliche Ursache oder wollte jemand nicht, dass sie tiefer gruben?

Die Artenvielfalt des Rideryons war überwältigend, es wimmelte nur so von Leben. Und doch gab es auch viele weite Landstriche, in denen sie nur vereinzelte Siedlungen vorfanden. Sato Ambush hatte sich daran gemacht, das Rideryon zu katalogisieren.

Was Roi Danton am meisten verwunderte, war die Tatsache, dass es offenbar keine einheitliche Regierung gab. Politisch gesehen herrschte offensichtlich ein Chaos. Und doch gab es Behörden wie die Hohepriesterschaft des Nistant und polizeiliche Organisationen, die überall agierten. Sie jagten auch die Riffpiraten.

Der Gott Nistant schien die Staatsreligion des Rideryons zu verkörpern. Vermutlich eine Gemeinsamkeit, die alle Völker miteinander verband, denn bisher hatte jeder Rideryone, den sie trafen, voller Ehrfurcht von Nistant gesprochen. Dieses Wesen musste daher eine bedeutende Rolle für die Einheimischen spielen. Cul’Arc hatte von Nistant gesprochen. Es gab die Hohepriesterschaft des Nistant und selbst der Backfisch-Pirat Fyntross hatte sich nicht getraut, Witze über ihren potenziellen Gott zu machen. Allerdings hatte er sich dann doch unverfroren als Kunsträuber an einem heiligen Gegenstand betätigt.

Ein schrilles Klingeln ließ Danton aus seinen Überlegungen hochschrecken. Im Gegensatz zu den sanften Klingeltönen der LFT-Raumschiffe klang diese Türglocke wie eine Alarmsirene.

»Herein …?«

Sato Ambush betrat gemessenen Schrittes die Kabine. Der kahlköpfige Terraner japanischer Herkunft verneigte sich in gewohnt höflicher Weise.

»Roi-San, wir haben ein Problem.«

»Der Schnaps ist alle?«

»Nein, aber die übrigen Vorräte neigen sich dem Ende zu. Wir müssen uns neue Nahrung beschaffen.«

Danton lehnte sich erleichtert zurück. Gott sei Dank, der Schnaps war nicht alle. Es bestand also kein Grund zur Panik. Doch ohne Essen würden sie auch nicht lange durchhalten. Und die Frauen würden furchtbar zickig sein, wenn sie kein Wasser mehr hatten.

»Wir müssten uns im Riff umschauen. Hast du schon eine passende Siedlung gefunden?«

Der Pararealist bestätigte mit einem Nicken.

»Hai! Sie befindet sich etwa siebeneinhalbtausend Kilometer von unserem derzeitigen Standpunkt entfernt.«

Ambush war ein treuer Gefährte seit ihren Abenteuern um die Endlose Armada vor fast tausend Jahren. Nachdem sie Monos besiegt hatten, war er in mehrere Paralleluniversen verschlagen worden, hatte sich mit seinem alternativen Ich Embuscade auseinandersetzen müssen. Durch den Tod seines Alter Ego war ihr Ambush zu einem Zellaktivator gelangt. Dank der Intervention eines namenlosen Alyskers und der saggittonischen Superintelligenz SAGGITTORA war er dann wieder in ihr Universum zurückgekehrt.

Roi mochte Ambush aufrichtig. Der Japaner war ein Ruhepol, gab mit seiner bescheidenen und sachlichen Art Rückhalt in brenzligen Situationen. Als Nexialist hatte er außerdem einen reichhaltigen Fundus an Wissen.

Ambush ging an den Tisch und aktivierte per Knopfdruck die Holographie einer Karte des zungenförmigen Rideryon. Dann zoomte er näher an die Unterseite und deutete auf den Punkt, an dem sie sich befanden.

Als Nächstes zog er mit dem Finger die dreidimensionale Karte des Rideryons bis zu einem bestimmten Punkt. Es war ein Übergang zwischen der finsteren Seite und der Seite, an der die Sonnen ihre Bahnen zogen. Der Zoom wurde um den Faktor 100 vergrößert. Die Region war nicht länger ein kaum zu realisierender Fleck in der gigantischen Landschaft des Riffs. Sie wirkte jetzt realer.

Dann sah Danton, worauf der Japaner zeigte. Umgeben von Gebirgen, Wäldern, Seen und Tälern mit üppiger Vegetation lag eine Siedlung.

»Wir sind hier in der Dunkelzone. Das Dorf liegt hinter einem Gebirge auf der hellen Seite des Riffs nahe der Grenze zur Finsternis. Das Interessante an ihm ist, dass es recht abgeschieden liegt. Die nächste Ansiedlung liegt 700 Kilometer entfernt.«

Im Umkreis von 700 Kilometern gab es keine Dörfer, Stationen und Städte! Das war, als würde es zwischen Kiel und München nichts als unbesiedelte Natur geben. So etwas wäre auf Terra und anderen großen Planeten wegen der Bevölkerungsdichte raumfahrender Zivilisationen kaum möglich gewesen. Auf einer Landmasse mit einer Länge von knapp 40 Millionen Kilometer schon – da waren 700 Kilometer nicht sehr viel. Für ihr Anliegen war das Dorf jedenfalls ideal.

»Dort würden wir wenig Aufsehen erregen. Sehr gut. Aber können die Leute dort uns weiterhelfen?«

»Hai, Roi-San! Wir haben Bauernhöfe, einen großen Süßwassersee und reichlich tierische Vegetation geortet. Nun, wir sind sechzehn Crewmitglieder und zwanzig Gefangene. Wir könnten uns sicherlich für einen Monat gut versorgen.«

»Wenn wir die Gefangenen loswerden, sogar noch länger …«, murmelte Danton.

»Was hast du vor?«

»Wir könnten sie irgendwo aussetzen, wo sie Nahrung und Ressourcen finden, um gut durchzukommen. Dann sind wir eine Sorge und zwanzig hungrige Mäuler los.«

Ambush begrüßte diese Idee. Sein Lächeln signalisierte, dass sie frisch ans Werk gehen sollten. Danton rief Roland Meyers zu sich, damit er einen sicheren Plan ausarbeiten konnte, um die Inhaftierten abzusetzen.

»Die DUNKELSTERN hat zwei Beiboote. Roland und Maya kümmern sich um die Gefangenen. Sato, Kathy und ich werden zu diesem Dorf fliegen, um Nahrung und Trinkwasser zu besorgen. Nataly erhält bis Meyers Rückkehr das Kommando. Die armen Teufel an Bord …«

»Sie wird mit eiserner Hand regieren«, vollendete Ambush den Satz.

Meyers bedachte ihn mit einem bösen Blick. Dann verließ er die Kapitänskajüte. Danton sah ihm irritiert nach.

»Etwas seltsam drauf, der Junge. Ist wohl das Fernweh.«

»Das glaube ich nicht«, antwortete Sato mit einem Unterton, der Unheil ahnen ließ. Er vertraute seiner Menschenkenntnis.

Neue Liebschaften

Roland Meyers bereitete sich auf den Abtransport der Gefangenen vor. Gewissenhaft hatte er alle erdenklichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen und sie bereits dreimal geprüft. Zum vierten Mal kontrollierte er seinen Thermostrahler.

Da hörte er die leisen Schritte hinter sich und spannte die Muskeln. War es einer der ehemaligen Piraten? Hatten sie Wind von ihrem Unterfangen bekommen und wollten ihre Kameraden befreien?

Der holzige Geruch von Zigarettenqualm drang in seine Nase. Erleichtert verzog Roland die Lippen zu einem Schmunzeln. Langsam er drehte sich um, zielte mit dem gesicherten Strahler auf Nataly Andrews und wartete ihre Reaktion ab.

Sie wirkte unbeeindruckt, zog an der glimmenden Zigarette und stieß den Rauch aus.

»Wann geht es los?«, wollte sie wissen.

»In zwei Stunden.«

Sie nahm einen weiteren Zug. Roland betrachtete sie von oben bis unten, bewunderte ihre Formen.

»Mach endlich das Ding aus«, forderte er ungeduldig.

Sie warf die Kippe auf den Boden und trat sie aus. Aus kühlen blauen Augen blickte sie ihn finster an. Dann legte sie die wenigen Schritte zurück, die sie trennten, umschlang ihn und er spürte ihre Lippen auf seinem Mund. Sie presste sich an ihn. Er griff ihren Hintern, packte fest zu. Hastig wanderten seine Hände höher, ihren Rücken entlang und von dort nach vorn. Er knetete ihre Brüste. Sie schubste ihn zurück. Was war denn nun? Er war doch gerade in Stimmung.

Aber Nataly grinste ihn schelmisch an. Sie streifte ihr Shirt ab. Er verstand das Signal und setzte sich aufs Bett. Sie drückte ihn auf die Matratze, setzte sich auf ihn und küsste ihn leidenschaftlich. Er hoffte, das würde niemals aufhören.

Seit einer Woche trieb Nataly ihn schon in den Wahnsinn. Es hatte auf einmal gefunkt. Er wusste, sie war verheiratet, doch das war ihm egal. Er wollte sie! Sie macht ihn rasend.

Die Bewegungen wurden hastiger, intensiver. Sie öffnete seine Hose und zog sie herunter. Ihre Zunge ließ ihn neue Höhen erreichen.

Plötzlich schrillte die Türklinge. Roland erschrak. Nataly sah ihn überrascht an. So schnell sie konnten, zogen sie sich an. Währenddessen rief Meyers: »Moment, gleich.«

Nataly richtete ihr Haar und setzte sich in einen Sessel. Er bat den Besucher einzutreten. Es war Roi Danton. Natürlich der! Wer sonst würde jetzt stören? Mit schunkelnden Schritten betrat er die Kabine.

»Ah, ich störe wohl. Nun, meine Gruppe ist bereit. Seid ihr noch etwas beschäftigt?«

Meyers räusperte sich.

»Was soll denn der Schwachsinn?«, fauchte Nataly. »Wir haben die Übergabe gemacht. Ich muss ja schließlich wissen, was ich zu beachten habe, während ihr alle weg seid. Natürlich dauert das!«

»Richtig«, bestätigte Roland betont sachlich.

»Natürlich«, erwiderte Danton. Er wandte sich von ihnen ab, nur um sich noch einmal theatralisch umzudrehen. Mit dem Finger deutete auf die Terranerin. »Oh, ich glaube, du hast da was am Kinn, Nataly.«

»Was?«

Hastig fuhr sie sich mit dem Finger über ihre untere Gesichtspartie. Meyers erschrak. Das konnte gar nicht sein, denn soweit waren sie gar nicht gewesen.

»Nur ein kleiner Streich«, antwortete Danton mit einem anzüglichen Lächeln. »Aber eine interessante Reaktion.«

Nachdem er die Kabine verlassen hatte, sprang Nataly mit einem Schrei auf und warf den Sessel um.

»Dieser Mistkerl! Was fällt dem denn ein? Das geht ihn doch überhaupt nichts an. Es ist meine Entscheidung!«

»Unsere …«, warf Roland ein.

Immerhin musste er nun damit leben, ein Betrüger zu sein. Alles, was er von diesem Jonathan Andrews bisher gehört hatte, war durchweg positiv gewesen. Er war ein Held. Fast tat es ihm leid, dass er mit seiner Frau vögelte. Aber auch nur fast. Sie hatte erzählt, dass ihre Liebe zu ihm erloschen war, weil Jonathan nur seiner Mission folgte und dem Ritter der Tiefe Gal’Arn hörig war.

Nataly blickte ihn verständnislos an und schüttelte den Kopf.

»Hättest du nicht vorsichtiger sein können?«

Sie rannte aus der Kabine und ließ ihren Liebhaber verdutzt zurück.

Das Dorf

Danton wiederum dachte nicht viel über die offensichtliche Affäre von Nataly und Meyers nach.

Sato Ambush steuerte die zehn Meter durchmessende linsenförmige Raumfähre mit den Bullaugen an der Seite. Sie bot für gerade drei Personen Platz. Meyers kam in den Genuss des größeren Beibootes, da er die Gefangenen aussetzen sollte.

Die DUNKELSTERN verblieb in der dunklen Zone, um sich vor Fyntross zu verstecken.

Kathy starrte aus dem Cockpit und betrachtete die Umgebung. An sich sah es hier recht gemütlich aus. Regelrecht idyllisch sogar. Hinter der Bergkette erstreckte sich ein großer, blaugrüner See. Daran grenzte ein dichter Wald aus violetten Nadelbäumen, der die Siedlung ringförmig umschloss und sich bis an den Fuß des Gebirges erstreckte. Es gab keine Straße, die durch den Wald, keinen größeren Pfad, der Reisende über das Gebirge führte.

Am See existierte kein Hafen. Trotz der Größe des Gewässers gab es auch kein Schiffsverkehr. Nur zwei Fischerboote juckelten friedlich auf dem Wasser. Ein kleiner Bootssteg lag am Rand des Dorfes. Die gesamte Region war tatsächlich von der Außenwelt isoliert.

Danton sah sich die Ergebnisse der Ortung an. 312 intelligente Lebewesen bewohnten das Dorf. Dazu einige Kühe, Schweine, Pferde und Hühner, sowie Hunde und Katzen. Oder zumindest Wesen, die man von der Art her als solche bezeichnen konnte.

»Wir landen nahe dem Gebirge und gehen den Rest zu Fuß. Wir wollen doch die Einwohner nicht erschrecken, n’est-ce pas?«

Er verwendete mal wieder das Wort, welches aus dem terranischen Französisch stammte und »nicht wahr?« bedeutete.

Sato steuerte das kleine Raumschiff hinter einen Hügel, so dass sie nicht gleich bemerkt wurden. Sanft setzte die Fähre auf dem steinigen Boden auf. Danton ließ es sich nicht nehmen, als erster Terraner den Fuß auf den Boden der hellen Seite des Riffs zu setzen. Genau genommen war er sogar der erste Terraner gewesen, der jemals das Riff betreten hatte. Kathy Scolar war nun offiziell die erste Terranerin und Sato Ambush der erste Japaner auf dem Rideryon. Die Luft war kalt, aber angenehm frisch.

Zwischen den Grashalmen erhoben sich die Kelche wilder Blumen, die ihm ungewohnt vorkamen. An die Wiese grenzte ein Wäldchen. Auch die Bäume wirkten anders, als er es kannte.

Fasziniert betrachtete Danton das blaue Pferd, welches zutraulich näherkam. Das Tier wanderte auf sechs kräftigen Beinen durch das Gras. Es machte den Hals lang, um an ihm zu schnuppern, und begann an seinem Ärmel zu knabbern. Dabei entblößte es große goldene Zähne.

Dann senkte das Tier den Kopf, um friedlich zu grasen. Kleine, putzige Fohlen trabten tapsig durch die blühende Wiese, sie fanden sich zum Frühstück bei ihrer Mutter ein.

Sie gingen weiter und genossen die kleine Wanderung. Dann blieb Kathy abrupt stehen und zeigte auf eine Stelle im Gras. Die Halme bewegten sich. Danton zog seinen Säbel und zielte ihn bereit.

Ambush schob sich sanft an den beiden vorbei und hielt seinen Stock an die Stelle. Ein Tausendfüßler krabbelte auf die Spitze, schien uninteressiert und ließ sich wieder zurück ins Gras fallen.

»Igitt. Aber wartet, seht mal dort.«

Kathy zeigte auf den kleinen Pfad.

»Mademoiselle et Monsieur, puis-je demander?«

»Was?«, fragte Kathy.

Danton verdrehte die Augen.

»Es mag ja verständlich sein, wenn einem Terraner primitive Dialekte nicht mehr geläufig sind, aber die Sprache der Liebe sollte man doch kennen, nicht wahr, ma chérie?«

»Ich bin nicht dein Liebes!«

»Ah, du sprichst ja doch französisch«, triumphierte er.

»Wären wir nun so gütig, den Pfad zum Tal einzuschlagen?«, fragte Sato Ambush sehr höflich.

Danton nickte. Kathy bedachte ihn mit einem bösen Blick. Er würde es wohl niemals schaffen, die brünette Schönheit von sich zu überzeugen. Dabei wäre sie doch in seinem Bett deutlich besser aufgehoben als in dem von Aurec, der sich ziemlich wenig um sie zu kümmern schien.

Oh, wenn Rois Vater dies hörte, dann würde sein Alter ihm eine Standpauke halten. Aber er war nun einmal nicht wie sein Vater. Allenfalls die etwas verruchtere Version. Zumindest von Zeit zu Zeit.

Das allerdings war er mit einer ausgeprägten Freude. Natürlich kämpfte er auch für die Gerechtigkeit, aber eben auf seine Art, und er wollte etwas mehr Spaß dabei haben, wollte nicht so ein moralischer Spießer sein wie sein Vater.

Die Unsterblichkeit war lang und konnte schnell langweilig werden. Würde man immer dasselbe virtuelle Spiel zocken, so würde es öde werden. Spielte man unterschiedliche Spiele und tauchte in neue Welten als neuer Charakter ein, blieb es spannend. Und so war es auch mit dem Leben eines relativ Unsterblichen. War die Veränderung der Persönlichkeit nicht ein Schutz vor dem Wahnsinn des ewigen Lebens?

Michael Rhodan, Roi Danton, eher unfreiwillig Torric. Er hatte schon so einige Masken getragen.

Kathy lief vor ihm her und das war gut so, denn so konnte er ihr knackiges Hinterteil ausgiebig begutachten, welches in der schwarzen, engen Hose besonders plastisch aussah.

Der Weg war schmal. Danton ließ seinen Blick von Kathys Allerwertesten und betrachtete die Vegetation. Ein grauschwarzer Falter flatterte über einen dornigen Busch mit orangefarbigen Knospen. Kaum hatte er sich niedergelassen, schnellte etwas auf ihn und verschlang ihn. Er konnte den weißen Vogel im Wegfliegen flüchtig erkennen. Roi staunte, denn der Vogel besaß neben seinen Füßen auch noch ein Greifarmpaar.

Kathy stieß einen erstickten Schrei aus.

»Schon wieder so ein Kriechtier«, fluchte sie, als vor ihren Füßen ein handgroßer, blau schimmernder Käfer mit großen, borstigen Haaren auf acht Beinen an ihr vorbei krabbelte. Sein gewölbter Rückenpanzer wies ein Muster auf, welches wie der Buchstabe S aussah.

»Wir sollten uns von den Sträuchern fernhalten«, riet Ambush.

»Wieso?«

Der Japaner blieb stehen, hob seinen Stock und raschelte damit in dem dornigen Gebüsch. Seine hellgrünen Knospen sonderten auf die Berührung hin ein ebenso grünes Gas aus.

»Verstehe!«, sagte Danton. »Gehen wir geschwind weiter.«

Nach einer Viertelstunde über den steinigen Pfad, den Kriechgewächse mit gelben Knoten überwuchsen, hatten sie das Tal erreicht. Sie blieben stehen und genossen den Anblick.

Es war hübsch hier. Das Dorf lag knapp zwei Kilometer von ihnen entfernt. Dazwischen gab es üppig bestellte Felder und vereinzelte Scheunen, die offenbar für das Vieh vorgesehen waren. Hinter dem Dorf erstreckte sich von Osten nach Westen der riesige Wald mit seinen hohen Bäumen, bei denen dunkles Grün und Violett abwechselten und eine gewisse Bedrohlichkeit ausstrahlten. Im Nordosten vor dem düsteren Wald lag der See. Die Siedlung grenzte an das Gewässer.

Sato ging voran und murmelte etwas. Kathy blieb einen Moment lang stehen, als sie den ersten Bauern sah. Sie deutete auf ihn.

Der Bauer trug eine weißbraune Kombination und sah im Grunde genommen genau so aus, wie man Leute seines Berufs von alten Trividdokumentationen aus der vorindustriellen Zeit Terras kannte. Er sah einem Menschen sehr ähnlich. Einzig die stark pigmentierte Haut und das grüne filzige Haar unterschieden ihn deutlich von einem Terraner. Er erinnerte Roi an einen Landwirt aus der Zeit, deren Mode er trug.

Verblüfft ließ der Mann seine Mistgabel fallen, als er die drei erblickte. Seine Züge waren grob. Eine große Knollennase prägte sein Gesicht. Zögerlich schritten sie auf ihn zu. Als sie bis auf wenige Meter herangekommen waren, hob er die Forke wieder auf und streckte sie ihnen drohend entgegen.

Sato verneigte sich in asiatischer Tradition, Kathy schenkte ihm ein lächelndes »Hi«. Danton stakste auf ihn zu und blieb dicht vor ihm stehen, immer die Augen auf die bedrohlich spitze Mistgabel gerichtet.

»Bonjour, erlauchter Landbesteller, wir sind Fremde auf der Suche nach Nahrung. Im Buch für intergalaktische Kulinarik steht ihr ganz oben auf der Liste. Darf ich euren Bürgermeister sprechen?«, sagte er auf Rideryonisch. Sie hatten inzwischen genug Zeit gehabt, diese Sprache zu erlernen. Er hoffte, dass dieser Bauer keinen Dialekt sprach.

»Ihr seid von außerhalb? Nistant sei uns gnädig!«

»Wir kommen in Frieden«, versicherte Kathy freundlich.

»Diese Frau trägt lästerliche Kleidung. Ihr bringt Verderben in unser tugendhaftes Dorf!«

Sie begutachteten Kathys Outfit prüfend, doch Danton fand nicht, dass ihre Sachen lasterhaft waren. Eher sexy, und für Mann und Frau sehr schön anzuschauen.

Offenbar gestalteten sich die Verhandlungen zäh, also zog er einen Trumpf aus dem Ärmel. Er besaß etwas, womit man mit jeder vernünftigen Person verhandeln konnte. Aus seiner Tasche kramte er eine Flasche Riffplörre hervor und zeigte sie dem misstrauischen Bauern.

»Gutes Zeug«, meinte er, schraubte sie auf und nahm einen kräftigen Schluck. Dann reichte er sie dem Mann.

Zögerlich ergriff der Bauer die Flasche, schnupperte daran und trank einen tiefen Zug. Als er absetzte, stieß er einen herzhaften Rülpser aus und lachte zum ersten Mal.

»Das ist gut!«

»Sie ist dein. Habt ihr auch so was?«

»Schnaps? Natürlich. Mein Vetter ist Besitzer der Brauerei.«

Roi atmete erleichtert auf.

»Nun guter Mann, wie ist dein Name?«

»Ich bin Kroll, der Bauer.«

»Kannst du uns zu deinem Häuptling bringen?«

Kroll brummelte etwas vor sich hin und deutete mit der Mistforke auf das Dorf.

»Nach dir«, sagte Danton misstrauisch.

Mit der Schnapsflasche in der Hand trabte Kroll voraus. Kathy warf Roi einen vielsagenden Blick zu, dann folgten sie ihm.

Nach einem kleinen Fußmarsch hatten sie das Dorf erreicht. Alles wirkte hier so friedlich und harmonisch – und ebenso primitiv. Roi entschied sich für den Begriff romantisch.

Die runden, mit Stroh gedeckten Häuser aus dunkelrotem Stein und braunem Holz wirkten schlicht. Danton schätzte den technologischen Stand der Bewohner auf das Ende des terranischen 19. Jahrhunderts.

Es gab in diesem Dorf offenbar alles, was das Herz begehrte. Eine Schmiede, Gaststätten, eine Schlachterei und alles, was nötig war, um zu überleben. Dieses Dorf bildete eine kleine Welt für sich. Seine Bewohner lebten isoliert in dieser Idylle.

Nichts für ihn! So schön der Gedanke an dieses beschauliche Leben war, so würde ihm persönlich etwas fehlen: die Ferne. Seine Neugier würde ihn zwangsläufig aus dieser heilen Welt treiben, um das Unbekannte zu erforschen.

Die Bewohner des Dorfes betrachteten die drei misstrauisch. Das hatte Roi nicht anders erwartet. Schließlich waren sie Fremde, und sicherlich hatten die meisten von ihnen selten Besuch von außerhalb.

»Igitt«, entfuhr es Kathy. »Da liegt ja überall Mist auf dem Weg.«

In der Tat verdiente die Straße die Bezeichnung nicht. Es war vielmehr ein markierter Weg aus Dreck und Schlamm. Der Nachteil einer primitiveren Kultur, denn ungehinderte Fortbewegung war ein Luxus der Zivilisation. Was für die Terraner selbstverständlich war, galt oftmals nicht auf anderen Welten.

Sie erreichten ein großes Gebäude. Wie alle anderen war es rund, es unterschied sich jedoch nicht nur aufgrund der Größe von den anderen Häusern, sondern auch in der Form des Dachs: Es hatte einen spitzen Giebel, während die anderen Bauten Flachdächer besaßen.

Das Gebäude schien eine Art Rathaus zu sein. Zwei Männer traten heraus. Kroll ging auf sie zu. Danton verstand nicht, was er mit ihnen besprach. Sie sahen während des Gesprächs mehrmals zu ihnen herüber.

Immer mehr Einheimische umringten sie. Ihre Blicke sprachen für sich: Man musste kein Kosmopsychologe sein, um zu verstehen, dass sie nicht willkommen waren. Dann ging einer der Männer auf die drei zu. Er war hochgewachsen und trug einen Vollbart.

»Ich bin Hurtel, der Bürgermeister dieser Gemeinde. Ich gehöre dem Rat der Ältesten, den Gründern des Dorfes, an. Ihr seid Fremde!«

Wie scharfsinnig! Natürlich waren sie Fremde. Doch Roi machte artig eine Verbeugung und stellte sich und seine Begleiter vor.

»Wir sind Reisende zwischen den Sternen und brauchen neue Vorräte. Wir haben gedacht, dass wir von euch etwas kaufen könnten. Oder tauschen?«

Hurtel brummte.

»Ihr kennt doch Handel, oder? Erwerb? Gewinn? Oder verschenkt ihr alles aus Herzensgüte?«

»Wir schätzen Fremde nicht. Sie bringen Leid und Tod. Hinter den Hügeln leben die Finsteren, jenseits der See die Piraten und hinter den Wäldern die Verdorbenen.«

»Mit finsteren Gestalten und Piraten haben wir auch unsere Probleme«, sagte Kathy lächelnd. Sie trat näher. »Wir wollen wirklich keinen Ärger machen, sondern brauchen Lebensmittel und Getränke. Dieses Dorf haben wir ausgewählt, weil die Menschen hier aufrichtig wirken, und weil es so isoliert ist. Auch wir möchten wenig Aufmerksamkeit erregen.«

Hurtel gab vier Männern ein Zeichen. Sie richteten ihre Mistgabeln auf die drei.

»Folgt mir zum Rat der Ältesten. Sie werden über euer Schicksal richten!«

*

Roi Danton musterte die zehn Würdenträger, zu denen man sie geführt hatte. Bürgermeister Hurtel hatte immerhin die Freundlichkeit, sie vorzustellen. Da war zum einen der Arzt Brinkel, ein dickbäuchiger Mann mit wenigen Haaren auf dem von Mitessern und Flecken übersäten Kopf. Der Polizist Hynrich musterte sie argwöhnisch aus braunen Knopfaugen. Der grobschlächtige Schmied Jork spannte mit auffälligen Bewegungen seine Muskeln, wobei er sicherlich die besten Zeiten bereits hinter sich hatte.

Der Fischer Krydemann war dick, alt und runzelig. Von ihm würde Danton niemals Fisch kaufen. Der bärtige Postmann Lytga blickte sie teilnahmslos an. Postmann? Wozu man wohl einen Postmann in diesem kleinen Dorf brauchte? Feuerwehrmann Kulle schleppte einen dicken Bierbauch mit sich rum und stopfte sich gerade eine Wurst in den Rachen. Daneben stand ein Humpen Bier oder ein ähnliches Gebräu. Trunkenheit im Dienst war hier wohl erlaubt.

Der Wirt Pelzrak schnarchte vor sich hin. Immerhin war das ein Zeichen, dass er noch lebte, ansonsten hätte er bei dem mumienhaften Wesen auf das Gegenteil getippt. Der Bauer Kroll war ihnen schon bekannt und wirkte als einziger freundlich. Der Glaubensmann Spruggel flüsterte Pelzrak etwas ins Ohr. Wie in Zeitlupe öffnete dieser die Augen, um kurz zu nicken und dann weiterzuschlafen.

Das war also der Rat der Ältesten. Immerhin passte der Name wie die Faust aufs Auge.

Glaubensmann Spruggel stand auf.

»Bei Nistant, dem Herrn, gepriesen sei sein Name.«

Die anderen sprachen ihm nach, bis auf Pelzrak, der weiterschlief. Inzwischen perlte sich ein Sabberfaden aus dem halbgeöffneten Mund. Spruggel wandte sich an die Besucher und wurde lauter:

»Ihr seid Ketzer! Die Finsteren haben euch als Spione geschickt. Ich bin dafür, sie auf den Grund des Meeres zu versenken und dann zu verbrennen.«

Wie sollte das vom Ablauf her funktionieren? Danton verkniff sich eine spöttische Bemerkung, denn dafür war die Lage zu ernst. Nur eins war wichtig: Spruggel war kein Verbündeter.

»Hören wir uns an, was sie zu sagen haben«, gebot Hurtel.

»Genau, hören wir ihnen zu! Die haben guten Schnaps«, nuschelte Kroll.

Danton stand auf, verneigte sich höflich vor den Alten und erzählte die Geschichte erneut. Er erklärte, dass sie nur Nahrung wollten und dafür auch bezahlen würden.

»Bezahlung ist gut«, meinte Lytga, der Postmann.

»Nistant sagt, Gier ist Laster! Wir wollen kein Geschäft. Wir haben keine Banken, keine Versicherungen, nichts dergleichen. Vergesst nicht, wieso wir dieses Schicksal auserwählt haben, Freunde«, mahnte Spruggel.

Die anderen dachten über seine Worte nach – falls sie dachten und nicht nur glasig ins Leere starrten. Kulle stieß einen herzhaften Rülpser aus.

»Ischs findd dsch jute Idde mi koffm«, meinte er.

Was zum Teufel hatte er gesagt?

Die Ältesten diskutierten lebhaft. Nur Pelzrak schnarchte weiter vor sich hin und sabberte auf seine Hose. Kathy zupfte ungeduldig an ihrer Kleidung. Sato schien sich auf seinen Atem zu konzentrieren, er wirkte wie immer völlig entspannt.

Roi stand schließlich auf. Er wanderte gelangweilt durch den Raum und betrachtete die karge Einrichtung des Rathauses. In den Vitrinen stand bemaltes Geschirr. Es gab hier keine Urkunden, keine Pokale, keine Reliquien, die an vergangene Epochen erinnerten. Nur schlichtes, handbemaltes Porzellan. An der Wand hingen vier Zeichnungen vom Dorf, dem See und dem Wald.

Endlich erhob sich Hurtel.

»Wir sind zu keiner Entscheidung gekommen. Bis eine fällt, steht ihr unter Arrest!«

Der Bürgermeister gab den zwei Wächtern ein Zeichen. Sie forderten die drei auf, mit ihnen zu kommen.

*

Die Verärgerung war mit Ausnahme des Japaners jedem ins Gesicht geschrieben. Sehr weit waren sie mit ihren Verhandlungen nicht gekommen! Wieder einmal saßen sie in einem Gefängnis. Das wurde langsam zur Gewohnheit auf dem Riff: lebende Gefängniszellen, stinkende Kerker oder nun diese einfache Hütte.

Danton lehnte sich an die Wand und verschränkte die Hände im Nacken. Er hätte ein Buch über Gefängnisse auf dem Rideryon schreiben können. Dann könnte sein Vater, die Leseratte, sich vielleicht doch einmal mit seinem Leben beschäftigen, überlegte er grimmig. Welch pubertärer Gedanke! Das Herumsitzen ging ihm auf den Geist.

Während Sato Ambush im Schneidersitz meditierte, tigerte Kathy nervös auf und ab. Roi blieb gelassen. Diese Bauern würden bestimmt nicht ihr Leben gefährden. Er hatte schon so viel überstanden, dass er wohl kaum von solch einfachen Leuten abgemurkst werden würde.

Schließlich kam es, wie er vermutet hatte. Die Tür der Hütte öffnete sich und Hurtel trat ein. Er blickte die drei mit strengem Gesicht an, ehe er verkündete: »Wir haben entschieden, dass wir euch nicht hinrichten werden. Aber ihr steht unter Beobachtung und werdet vom Rat der Ältesten verhört.«

Der Bürgermeister legte eine dramatische Pause ein. Wartete er auf eine Reaktion? Erweckten seine Worte die gewünschte Wirkung? Roi fragte sich, ob er vielleicht vom alten Wirt Pelzrak verhört werden würde. Dann würde er bestimmt einen Monolog führen.

Hurtel fuhr fort: »Wie es der Brauch vorschreibt, werdet ihr getrennt. Jeder erhält eine Gastfamilie. Diese drei Familien sind natürlich im Rat der Ältesten vertreten und werden euch beobachten. Stellen wir fest, dass ihr vertrauenswürdig seid, werden wir mit euch handeln.«

»Und falls ihr zu einem gegenteiligen Entschluss kommt?«

»Dann werden wir euch entweder im See ertränken, von den Bergen stürzen oder im Wald aussetzen, wo ihr von den Wesen der Finsternis grausam gemeuchelt werdet.«

»Ah.«

*

Roi Danton hatte die zweifelhafte Ehre, im Haus von Hurtel untergebracht zu werden. Er hätte sich lieber einen Aufenthalt beim schläfrigen Wirt Pelzrak gewünscht. Kathy sollte beim Schmied Jork wohnen, während Sato Ambush zum garstigen Fischer Krydemann gebracht wurde.

Der bärtige Bürgermeister führte ihn in sein Heim. Holzfußboden, schlichte Tapete an den Wänden und einfache Möbel aus Holz deuteten nicht gerade auf einen pompösen Lebensstil hin. Offenbar lebten die Bewohner des Dorfes in absoluter Bescheidenheit.

»Füße abtreten!«, forderte Hurtel.

Danton tat, wie ihm befohlen. Er sah sich um. Hier wirkte schon alles etwas bieder auf ihn. Aber auch richtig urig, denn solch eine Einrichtung kannte er auf Terra höchstens noch in den Alpengebieten, wo man Häuser dieser Art unterhielt, um den Touristen ein Gefühl des präastronautischen Lebens zu vermitteln.

»Komm!«

Hurtel winkte ihn herbei. Langsam trat er in das Wohnzimmer ein. Das Feuer loderte romantisch im Kamin. Zwei junge Frauen traten auf ihn zu. Die eine war groß gewachsen, hatte blaue Augen und blondes Haar. Sie ähnelte einer terranischen Nordeuropäerin. Die zweite war kleiner, trug ihr gelocktes, rotes Haar nackenlang. Sie hielt einen Gehstock in der Hand. Warum das denn?

Bei näherem Hinsehen bemerkte er den starren Ausdruck ihrer hellblauen Augen. Das arme Kind war wohl blind, was auch ihren Stock erklärte. Aber sie hatte, gelinde gesagt, eine gute Figur, etwas üppig und sehr anziehend. Die vielen Sommersprossen im Gesicht und auf der Haut störten gar nicht. Nun war er doch froh, nicht bei Pelzrak wohnen zu müssen!

»Das sind Pyla und Carah, meine beiden Töchter.«

Beide kicherten albern. Sehr albern. Waren sie altersgemäß entwickelt?

»Ich sehe deine Farbe. Aber ich sage sie dir nicht«, krähte Carah und lachte. Sie wedelte mit ihrem Stock und traf Pyla am Kopf.

»Pass doch auf, blöde Kuh!«

»Oh, das tut mir leid, meine geliebte Schwester. Du weißt, ich würde dich nie absichtlich verletzen. Ich liebe dich doch.«

Pyla lachte nun auch.

»Ich habe dich doch auch lieb, Schwesterherz.«

Die beiden umarmten sich und gaben sich einen Kuss auf die Lippen. Ihr Verhalten war dumm, aber auch nett. Roi fand es hier von Minute zu Minute gemütlicher. Doch als Carah wieder mit ihrem Blindenstock umher fuchtelte, hielt er lieber einen Sicherheitsabstand ein. Dabei stieß er an die Türöffnung und hielt sich fest. Die Blinde trat auf ihn zu. Natürlich, sie hörte ihn.

»Woher kommst du, Fremder?«, fragte sie. Sie tastete nach ihm, bekam seinen Arm zu fassen. Ihr Vater und ihre Schwester, die ihm vielsagend zublinzelte, verschwanden in der Küche. Offenbar wollten sie das Essen zubereiten.

Carah nahm ihn bei der Hand und führte ihn zu einem Sofa, in das sie sich setzte. Er nahm neben ihr Platz.

»Darf ich dich berühren?«

Er grinste.

»Natürlich darfst du das …«

Nur eine Sekunde später hatte sie ihm auf die Nase gehauen. Der stechende Schmerz trieb ihm die Tränen in die Augen.

»Ups, tut mir leid.«

Sie nahm einen zweiten Anlauf und tastete mit ihren zarten Händen sein Gesicht ab. Diesmal piekste sie in sein Auge. Mit einem unterdrückten Schrei zog er den Kopf zurück.

»Oh nein! Ich bin wirklich ein Tollpatsch!«

»Oui …«

Sie legte ihre Hände in den Schoss und senkte den Kopf. Nun tat sie ihm leid. Er wollte freundlich sein.

»Nicht so schlimm. Du bist also Carah, Tochter des Bürgermeisters. Tja, mein Vater ist auch eine Art Bürgermeister …«

»Wirklich? Er regiert eine Stadt?«

»Meistens. Manchmal auch aus einem Raumschiff heraus …«

»Was ist ein Raumschiff?«

Es war wirklich gut gewesen, die Raumfähre vor diesen Menschen zu verstecken. Sie kannten in der Tat keine Raumfahrt, er musste also bei seinen Erzählungen achtgeben. Das gäbe sonst einen kulturellen Schock und unnötige Konflikte. Obgleich Hurtel vorhin nichts gesagt hatte, als Roi erklärte, sie seien Reisende zwischen den Sternen. Vielleicht hatte der Bürgermeister ihn auch nicht verstanden.

»Ein Raumschiff ist ein besonderes Schiff. Damit umsegeln wir die Inseln. Weil zwischen denen so viel Raum ist, heißt es Raumschiff«, umschrieb er es elegant.

»Von wo kommst du her, Sohn eines Bürgermeisters?«

Sie wandte ihm ihr fragendes Gesicht zu. Das sah niedlich aus. Carah war eine schlichte, natürliche Schönheit vom Lande.

»Im Grunde genommen bin ich heimatlos und drifte zwischen den Reichen hin und her auf der Suche nach Abenteuern.«

»Das klingt gefährlich. Aber auch wir haben Abenteuer. Die Mutigen stellen sich an den Rand des Waldes. Da ist es gefährlich. Besonders in der Dunkelheit.«

»Ah …«

»Bist du verheiratet, Roi Danton?«

»Nein.«

Sie kicherte verlegen. War sie auf der Suche nach einem Partner? Viel Auswahl hatte sie in dieser kleinen Siedlung wohl nicht. Nun, er hatte sicherlich nicht die Absicht, dieses Mädchen zu heiraten.

Praktischerweise kamen Pyla und Hurtel aus der Küche, was ihn einer Antwort enthob. Sie trugen Schalen und Teller mit wohlduftendem Essen.

Die blonde Tochter setzte sich ihm gegenüber. Sie wirkte kühl und zurückhaltend. Doch während Hurtel zum Gebet einstimmte, um Nistant zu huldigen, spürte Danton Pylas Fuß, wie er an seinem Unterschenkel hochwanderte und sich ziemlich schnell seinem Schritt näherte. Er rutschte eilig zurück und stieß dabei sein Glas Wein um. Der Bürgermeister wurde dunkelrot vor Zorn.

»Wie kann man es als Fremder wagen, ein Gebet an Nistant zu stören?«, ereiferte sich Hurtel. »Ich befürchte langsam, dass Ihr ein Dämon seid, der von den Finsteren geschickt wurde.«

»Die Finsteren«, wiederholten Carah und Pyla ehrfürchtig.

Roi entschied sich, nichts von Pylas umtriebigem Fuß zu erzählen, und entschuldigte sich artig.

Nachdem sie das Gebet an Nistant beendet hatten, wünschte Hurtel seinen beiden Töchtern und dem Gast eine gesegnete Mahlzeit. Roi betrachtete die Köstlichkeit. Sie sah aus wie Kartoffeln mit Bratensauce, Gemüse und Hackfleisch und schmeckte auch ähnlich gut.

»Wer sind die Finsteren?«, fragte er schließlich.

»Die Finsteren …«, sagten Pyla und Carah ehrfürchtig.

»Ja …! Nun?«

Hurtel blickte seinen Besucher streng an. Nachdem er den ersten Bissen aufgekaut hatte und einen Schluck aus dem Bierglas genommen hatte, antwortete er: »Sie sind die Ungeheuer aus dem Wald, im Gebirge und in der See. Selbst wenn wir wollten, würden wir niemals zur nächsten Stadt gelangen, denn die Finsteren töten jeden, der eine der drei Passagen überquert.«

»Die Finsteren sind grausame Monster mit reißenden Zähnen«, behauptete Pyla.

»Woher weiß man das, wenn sie jeden töten, der sich ihnen in den Weg stellt?«

Die drei zögerten.

»Die Finsteren kommen zuweilen sogar ins Dorf, wenn sie durstig sind oder uns bestrafen wollen. Daher kennen wir ihr Aussehen. Doch der letzte Besuch ist lange her. Wenn wir sie nicht herausfordern, lassen sie uns in Ruhe.«

Tatsächlich war das Dorf also eine fast völlig abgeschottete Welt. Es gab keinerlei Kontakt zur Außenwelt, und offenbar hatte kein lebender Dorfbewohner jemals diese Region von wenigen Quadratkilometern verlassen.

Sie würden hier sicherlich keine Informationen über die Struktur des Riffs erhalten, aber zumindest Nahrung. Also lenkte Roi wieder auf den Grund ihres Besuchs.

»Das Essen ist vorzüglich. Deshalb wären wir froh, wenn wir mit Ihnen Handel treiben dürften. Wenn Sie uns erlauben, Vorräte für ein bis zwei Monate von Ihnen zu kaufen, würden wir uns sehr erkenntlich zeigen.«

Hurtel lehnte sich zurück, er wirkte gelangweilt.

»Was können Sie uns schon geben? Wir haben alles, was man zum Leben benötigt.«

Danton war überrascht.

»Haben Sie das? Was ist mit Luxusgütern? Trivid? Musikanlagen? Spielekonsolen? Schmuck, Kleider und Schminke für die Frauen?«

»Hokuspokus, der den Buuraler verdirbt. Wir brauchen das nicht.«

»Wirklich? Wie sieht es mit Medizin aus? Medizin, die ihrer Tochter das Augenlicht wiederschenkt?«

Carah zuckte überrascht zusammen und bewegte sich nervös. Hurtel blickte Roi wütend an. Offenbar hatte er einen wunden Punkt getroffen. Nun war er im Vorteil.

»Ist das wirklich möglich?«, fragte Carah schließlich. Ihr Vater brauste auf.

»Humbug! So etwas könnte nur Gott Nistant. Ihr wollt Euch doch nicht etwa mit ihm gleichsetzen, Ketzer?«

Hurtels Gesicht und Hals nahmen die dunkelrote Färbung an, die Roi nun schon kannte. Deshalb beachtete er ihn nicht, sondern wandte sich an Carah. Er nahm ihre Hand und sagte sanft: »Auch in unserer modernen Welt ist es manchmal schwierig, doch in der Regel kann Blindheit geheilt werden.«

»Es reicht!«, brüllte Hurtel und stand auf. Er eilte zur Wand, nahm sein Schrotgewehr, lud es und richtete es auf ihn.

»Ich dulde es nicht, dass Ihr meiner Tochter Flausen ins Ohr setzt. Sie ist blind und wird es immer bleiben. Das ist ihr Schicksal, wie der erhabene Nistant es beschloss. Basta! Geht jetzt in Euer Zimmer! Pyla, begleite ihn und achte darauf, dass er keine Dummheiten anstellt!«

Die Blondine stand auf und nahm seine Hand.

»Komm«, flüsterte sie und zog leicht an seiner Hand. Als sie sein Zimmer erreichten, schmiegte sie sich an ihn. Roi ahnte, was jetzt kam. Sie säuselte ihm ins Ohr. »In einer Stunde werde ich auf der Terrasse auf dich warten.«

Sie kicherte und blickte ihn aus blauen Augen unschuldig an. Dann gab sie ihm einen Kuss auf die Wange und eilte schmunzelnd davon. Roi blickte dem Mädchen nachdenklich hinterher. Auf der anderen Seite, wieso eigentlich nicht? Etwas Zerstreuung tat sicherlich gut nach dem Disput mit Hurtel. Welch eine Gesellschaft! Wie es wohl Kathy und Sato erging?

*

»Eine Pararealität ist eine Surrealität in Kontrast zu unserem Universum. Doch vom Standpunkt des anderen Universums aus betrachtet ist es Normalität«, erklärte Sato Ambush. Seine Zuhörer liefen ihm nicht davon, weil ihre Stühle rund um den Küchentisch standen. Das Abendessen dauerte an diesem Tag schon sehr lange.

Krydemann stopfte sich noch etwas von dem gegrillten Fisch in den Rachen, während seine beleibte Frau Lachsee gelangweilt strickte. Nur der junge Paddy lachte freudig. Dabei sabberte er etwas vor sich hin, doch das störte Sato nicht.

»Paddy Paraversum. Findet lustig.«

Der Sohn des Fischers kicherte und klatschte mehrmals in die Hände. Ambush schenkte ihm ein gütiges Lächeln und fuhr fort: »Die Pararealistik sehe ich als einen Seitenweg der fünfdimensionalen Kosmologie. Die Wirklichkeit ist rein subjektiv.«

Krydemann fing an zu husten.

»Was ist das für ein Schwachsinn, Mann? Die Wirklichkeit ist wahr! Ist dieser Grillfisch hier vielleicht nicht wahr?«

Der Japaner schenkte dem Fischer ein mildes Lächeln.

»Krydemann-San, ist das wirklich so? Ich empfinde die Realität als eine von unendlich vielen Ausdrucksformen der Natur. Unter bestimmten Umständen, etwa durch die Einwirkung eines psionischen Feldes, kann die bekannte Wirklichkeit durch eine Ausdrucksform abgelöst werden, die dem Menschen als unwirklich erscheinen kann. Für den Pararealisten hat aber diese Wirklichkeit genauso viel Realität.«

Krydemann lutschte die Gräten ab und griff nach dem Brot. Er kaute.

Paddy starrte ihn fragend an. Das wunderte ihn bei genauerem Nachdenken nicht. Er hatte sich hinreißen lassen. Es war vielleicht zu viel verlangt, dass der Junge die Zusammenhänge der Pararealistik verstand. Auch Fischer Krydemann und seine Frau Lachsee blickten ihn unter gesenkten Lidern ungläubig an.

»Nun, die Pararealistik ist eine friedliche Wissenschaft. Wie auch wir friedlich sind. Alles, was wir möchten, ist, unsere Nahrungsreserven aufzufrischen. Dann reisen wir wieder ab«, erklärte er.

»Solange Sie dann verschwinden, soll es mir recht sein«, nörgelte Lachsee. »Sie verderben noch unseren Jungen!«

Der Japaner lächelte geduldig. Das war die typische Einstellung von Lebewesen, deren Kultur wenig mit Wissenschaft zu tun hatte. Sie fürchten ganz offensichtlich das Neue. Nun, er bedauerte dies, aber wenn seine Erklärung half, dass sie ihnen die Nahrungsmittel zur Verfügung stellten, hatte sie doch einen Nutzen.

Er setzte sich im Schneidersitz vor Paddy und sah den Behinderten an.

»Eine weitere Weisheit ist das Ki!«

»Das Ki?«, fragte Paddy.

Er nickte.

»Das Ki ist eine Kraft, die Körper und Geist verbindet. Sie könnte auch dir helfen, besser mit dir und deiner Umwelt umzugehen.«

Vielleicht war er tatsächlich in der Lage, dem eingeschränkten Paddy ein wenig zu helfen. Womöglich gelang es dem Jungen, seine Behinderung zu verstehen und damit besser zu leben.

Es klopfte an der Tür. Seufzend wuchtete sich Lachsee von ihrem Stuhl und ging zur Tür.

»Klopf, Klopf!«, lachte Paddy.

Lachsee kehrte in Begleitung einer hochgewachsenen Blondine zurück.

»Pyla! Pyla!«, rief Paddy und klatschte in die Hände.

»Paddylein! Heute ist doch die Feier in der Dorfscheune. Kommst du mit? Jock ist auch da. Und ich natürlich!«

Paddy lachte schrill.

»Darf Paddy?«

»Na, wenn es sein muss«, meinte Krydemann und griff sich den nächsten Fisch. Allmählich leerte sich die Platte. Pyla starrte Sato Ambush an, der sich freundlich verneigte.

»Du bist auch so ein Fremder. Ihr seid nett. Ich mag euch. Besonders den Roi. Der kommt …«

Pyla schwieg plötzlich und sah zu Lachsee und Krydemann herüber. Dann beugte sie sich zu Sato und flüsterte ihm ins Ohr, dass Danton auch an der Feier teilnehmen würde. Das überraschte ihn keineswegs, denn bei dieser Begleitung würde Rhodans unternehmungslustiger Sohn sicher nicht zuhause bleiben. Er hoffte, Danton würde keine Dummheiten begehen.

»Jock holt dich nachher ab, Paddylein! Bis bald!«

Pyla winkte und Paddy wedelte lachend zurück. Immerhin erfüllte es Sato mit Freude, dass die Dorfbewohner sich so rührend um den Zurückgebliebenen kümmerten. Er beschloss, vor der Veranstaltung ein wenig zu ruhen.

*

Kathy gingen die lüsternen Blicke des Beaus Jock langsam auf die Nerven. Der Sohn des Schmiedes Jork grinste sie permanent an. Zwar wurde sie hier gut behandelt, doch sie kam nicht weiter. Sie musste bei allem, was sie sagte, vorsichtig sein. Um zumindest Jock den Wind aus den Segeln zu nehmen, erzählte sie von ihrem Verlobten Aurec. Sie bemerkte, dass er nicht begeistert war, dass sie einen Freund hatte. Aber vielleicht kapierte er so am schnellsten, dass sie kein Interesse an ihm hatte.

Immerhin war die Familie des Schmiedes ihr wohlgesonnen. Das konnte ein Vorteil sein. Sie waren nicht abgeneigt, dem Handel mit den Vorräten zuzustimmen, und hatten offenbar einen guten Eindruck von ihr bekommen. Kathy vermutete, dass es Sato Ambush ähnlich erging. Bei Roi war sie sich jedoch nicht so sicher.

Jock ließ sie allein. Endlich war sie seine Blicke los. Doch nach wenigen Minuten kam er wieder.

»Willst du mit mir auf eine Feier gehen? Alle sind dort. Die ganze Dorfjugend. Wir feiern den Erntesegen.«

Wenn Jock hoffte, sie abzuschleppen, hatte er sich aber gewaltig geschnitten. Dennoch wollte sie mitkommen. Es schadete nichts, sich mit den Dorfbewohnern anzufreunden. Schließlich wollten sie etwas von ihnen.

Nachdem Jock sie erneut allein ließ, stöberte Kathy in ihrem Zimmer herum, fand aber nichts von Bedeutung.

Nach einer Weile klopfte ihr neuer Verehrer an ihre Tür. Es wurde Zeit für die Feier.

Die Meditation

Sato Ambush bevorzugte es, der Feierlichkeit fernzubleiben. Er suchte die Ruhe der Pararealität. Dazu verweilte er im Schneidersitz auf dem geflickten Teppich vor seinem Bett. Die Augen geschlossen, öffnete er seinen Geist und fühlte in die unbekannte Welt hinein. Vor seinem geistigen Auge bauten sich tausende potenzieller Welten mit ihren Möglichkeiten auf. Ein Wirrwarr aus Zeit, Raum, Phantasie, Realität und Lug und Trug huschten an seinem Verstand vorbei. Er prüfte keine der Pararealitäten, vielmehr lauschte er aus seinem Abstand heraus auf ihre Melodie. Er wusste nicht, wonach er suchte. Doch er würde es erkennen.

Sein Bewusstsein schien durch die Zeiten und den Raum zu fliegen. Sanft wie eine Feder im Wind wurde er durch die Realitäten getragen. Ein wohliges Gefühl der Freiheit und des Friedens machte sich in ihm breit. Er flog durch weiße Wolken. Hier und da brachen sie auf, zeigten in roter, blaue, grüner oder goldener Farbe Portale zu den Parawelten.

Plötzlich riss ihn etwas aus der Harmonie. Verzweiflung! Tod! Schicksal! Sato hielt inne und verharrte gleich einem Vogel auf der Stelle. Der Riss leuchtete dunkelrot. Alles in ihm rief: Geh nicht hinein. Doch er hatte keine Wahl. Das Leid, welches in grimmigen Wellen aus der Öffnung der Pararealität strömte, zog ihn an. Er spürte etwas Vertrautes dort. Es war ein bekanntes Leid.

Perry Rhodan?

Sato tauchte durch das rote Leuchten. Sein Astralkörper schwebte über eine idyllische Landschaft im US-Bundesstaat Connecticut. Unter ihm erkannte er die St. James Kirche in ihrer weißen Pracht. Er sank hinab, bis er vor der Kirche stand.

Er sah sich um. Es war ein kalter Herbsttag, Wind trieb das Laub über die Straße. Von rechts kam ein hochgewachsener Mann mit bleichem Teint und pechschwarzem Haar, welches zum Pferdeschwanz gebunden war. Die Kleidung wirkte altmodisch.

Doch was wusste Ambush schon? Wann war er? Er war auf Terra, doch in welcher Epoche? Er sah sich um, erkannte Autos. Auf einem Schild wurde Franklin D. Roosevelt vorgestellt. Es war ein Wahlwerbeplakat. Es warb für die dritte Amtszeit von Roosevelt. Demnach musste es 1940 sein.

Eine große Tür öffnete sich. Er blickte zurück zur Kirche mit dem hohen Turm und sah, wie Besucher einer Predigt die Kirche verließen. Intuitiv starrte Ambush auf die vierköpfige Familie. Mann, Frau, ihre Tochter und ihr Sohn. Der Kleine blieb stehen, sah zu dem nobel gekleideten Mann mit dem pechschwarzen Haar. Seine Mutter rügte ihn. »Träum nicht, Perry!«

Perry! Perry Rhodan!

Der Bleiche schob sich durch die Menge. Er blieb vor den Rhodans stehen.

»Können wir Ihnen helfen, Sir?«, fragte Jakob Edgar Rhodan.

»Ein passender Ort, finden Sie nicht?«, erwiderte der Fremde.

»Wofür?«

»Für euer Begräbnis. Ihr müsst nicht weit transportiert werden.«

Der Fremde stieß einen Schrei aus. Sein Gesicht veränderte sich, mutierte zu einer grässlichen Fratze mit dolchscharfen Zähnen. Flügel traten aus dem Rücken hervor und zerfetzten den Frack. Die Bestie packte Jakob und drehte den Kopf herum. Das Genick zerbrach.

Ambush war wie gelähmt. Perry, nein! Er wollte eingreifen, rannte auf den Angreifer zu, doch er lief einfach durch ihn hindurch. Sein Astralkörper hatte hier keine Macht.

Die Menschen schrien, wollten weglaufen. Rhodans Mutter Mary sackte zu Boden. Blut spritzte aus ihrem Hals. Der Fremde griff nach Deborah und Perry, zog sie mit in den Himmel, fünfzig Meter, einhundert Meter hoch. Die Kinder schrien um Hilfe. Dann ließ er sie los. Sato wandte den Blick ab, als sie auf dem Asphalt aufschlugen.

Perry Rhodan war tot. Tot! 1940. Unmöglich! Alles würde sich ändern.

Die Kreatur drehte in der Luft und steuerte direkt auf Sato zu. Aber wie war das möglich?

Du wirst es nicht aufhalten können, flüsterte eine Stimme in seinen Gedanken. Instinktiv wich er zurück, blickte in die schwarzen Augen des Wesens und spürte die Krallen des Fremden in seiner Brust. Er war wehrlos, empfand Schmerz. Doch er war doch nur Astralkörper? Wie war das möglich?

Sato Ambush schreckte hoch. Schweiß rann von seiner Stirn. Er saß verkrampft auf dem geflickten Teppich, das Kerzenlicht loderte schwach in der Lampe. Sato war wieder auf dem Rideryon. Er kam sich vor, als sei er aus einem Alptraum erwacht. Ratlos fasste er sich an die Stirn. Wie konnte er dieses Erlebnis in der Pararealität einordnen? Er hatte die Auslöschung der Familie Rhodan im Jahre 1940 erlebt.

Wer war der Fremde mit dem pechschwarzen Haar? Wer war der Mörder von Perry Rhodan?

Die Arawakpiraten

Kapitän Fyntross spitzte die roten Lippen und machte »blubb«. Er lehnte sich tief in den Kommandosessel mit dem schwarzen Lederbezug und betrachtete die runde Zentrale der VIPER. Sie wirkte so gepflegt. So militärisch ordentlich! Rot, Schwarz und Grau regierten das Bild der Brücke. Jedes Pult, jeder Platz war symmetrisch angeordnet. Auf einem Podest stand der Sessel des Kommandanten. Sein Sessel! Direkt davor war der Holoprojektor aufgebaut, der taktische Karten aufzeigte und Aufnahmen der Außenkameras wiedergab.

Die moderne Technik des keilförmigen Raumschiffes mit dem Namen VIPER faszinierte ihn jeden Moment aufs Neue. Die Möglichkeiten, die dieses Raumschiff bot, waren gigantisch!

Wenn nur … ja, wenn es doch nur einwandfrei funktionieren würde. Sie würden Jahre brauchen, um die Technologie der Terraner zu verstehen. Doch es würde ihnen gelingen!

Und dann würde Fyntross zum gefürchtetsten und mächtigsten Piraten im ganzen Resif-Sidera werden.

So glanzvoll und mächtig die achthundert Meter lange VIPER auch war, Fyntross wollte die DUNKELSTERN keinesfalls aufgeben. Es gab drei Dinge, die er wollte: das unbezahlbare Abbild der Ajinah, das technologische Wissen der Terraner und die DUNKELSTERN!

Vor allem das Fehlen des Dritten frustrierte ihn! Niemand durfte ihm sein geliebtes Raumschiff wegnehmen.

Vor siebzehn Chroms hatte er die DUNKELSTERN von Harekuul-Marodeuren auf Thol3120 erbeutet. Ein Meisterstück war es gewesen. Noch heute erinnerte er sich mit Freude an seine Tat. Sie hatten den Überfall lange vorbereitet und geduldig gewartet, bis sich die Umlaufbahnen der Tholmonde 3120, 3121 und 3122 kreuzten.

In dieser Zeit kam es immer zu Interferenzen, Gravitationsstürmen und Erdbeben. Eigentlich eine Periode, in der sich jeder Bewohner dieser Tholmonde verkroch, bis die Monde sich wieder voneinander entfernten. Doch Fyntross und seine Crew hatten den Naturgewalten getrotzt und ohne großen Widerstand die DUNKELSTERN gekapert.

Es war sein Verdienst gewesen, die DUNKELSTERN in dieser turbulenten Phase aus dem Gravitationsbereich der Monde zu steuern. In dieser Zeit hatte sich auch sein Erster Offizier Krash seine Lorbeeren verdient, denn der Manjor war es gewesen, der vorgeschlagen hatte, die Schutzschirme der Marodeurstation auf dem Mond zu deaktivieren. Damit war das Schicksal der Harekuul besiegelt gewesen, denn ihr Unterschlupf war ohne Schutz den Gravitationskräften zum Opfer gefallen.

Damit war die DUNKELSTERN in seinen Besitz übergewechselt. Es hatte keinen mehr gegeben, der das Schiff hätte beanspruchen können.

Seitdem galt Fyntross mit seiner Crew nicht nur als hervorragender Navigator, sondern als gefährlicher und gnadenloser Arawakpirat. Ein Ruf, den der Battunus auch sorgsam pflegte.

Doch nun hatte er neue Widersacher. Dieses hässliche, bleiche Geschöpf mit den Stoppelhaaren im Gesicht und den rötlichen Haaren! Seine Flossen schlackerten beim Gedanken an diesen fremdartigen Terraner.

Dieser Roi Danton war mit allen Wassern gewaschen. Noch nie war er einem gefährlicheren Kontrahenten begegnet. Aber auch er würde sich eines Tages geschlagen geben müssen. Allerdings würde die Auseinandersetzung nicht leicht werden, denn jemand, der den Ylors entkam, war nicht zu unterschätzen.

Dem Battunus war nach etwas Abwechslung. Er watschelte in die Kabine neben der Zentrale, die eigens für den neuen Kommandanten hergerichtet worden war.

Das Licht war gedämpft. So mochte er es. Es war viel zu hell auf der Brücke der VIPER. Leuchtende Wände, viel Licht und Blinken, wie auf einem Jahrmarkt der Gannel. Es fehlte nur noch lärmende Musik und unkontrollierter Tanz. Doch wer wusste schon, was diese seltsamen Terraner so auf ihrer Kommandozentrale zelebrierten? Eigentlich störte ihn, dass es hier so sauber war.

Fyntross betrachte die neu gestaltete Kabine. Die Wände waren nun in einem heimeligen Grün. In der Mitte befand sich ein Becken mit lauwarmem Wasser, dazu viel Schilf und Schmutz. Eigens für ihn eingerichtet. So liebte Fyntross seine Umgebung. Genauso wie zu Hause in den Tiefen des Kuturatsees, in seinem Heimatland Batta.

Das schwüle, warme Klima von Batta fehlte ihm. Er vermisste den ständigen Regen und die wunderbaren Sumpfgebiete. Doch er war ein Außenseiter, ein Verbrecher. Fyntross konnte sich in der Hauptstadt Battoval nicht mehr blicken lassen. Ein Kopfgeld war auf ihn ausgesetzt. Es würde deutlich höher sein, wüssten sie, dass er das Abbild der Ajinah bald wieder in seinem Besitz haben würde.

Während Fyntross in das Becken stieg und die Feuchtigkeit auf sich wirken ließ, dachte er an den bronzefarbenen Schimmer der drei Millionen Metropole, umgegeben vom Kuturatsee. Andere Völker bezeichneten sie aufgrund ihrer Architektonik auch als Stadt der Muschelschalen und Krebspanzer.

Was würde Fyntross für eine triumphale Rückkehr geben. Als Herrscher über Batta, König der Battunus würde er heimkehren. Vielleicht. Eines Tages …

Er tauchte in das Becken, ließ das Nass durch die Kiemen strömen und genoss das wohlige Gefühl. Hier konnte er besser nachdenken.

Wie würde es ihm gelingen, die DUNKELSTERN wieder in seinen Besitz zu bekommen?

Wie könnte er es schaffen, Ajinahs Bildnis zu beschaffen?

Krash stürmte in seine Kabine und signalisierte Fyntross, sein Bad zu beenden. Der schnellte mit einem Sprung aus dem Becken und watschelte triefend auf den sechsarmigen Manjor zu. Krash war gut einen Kopf größer als Fyntross, der es gar nicht mochte, wenn er zu jemand aufsehen musste. Der Erste Offizier nahm Haltung an. Sein graubraunes Fell war filzig. Krash hätte durchaus auch mal ein Bad nötig.

»Was gibt es?«

»Eine Nachricht von Thol2777. Nachfolger von Bullfah ist dessen Vetter Mumdök. Der ist noch ruchloser und fetter als er.«

Mumdök war in der Tat ein ziemlich wuchtiger Persy. Gegen ihn war Bullfah ein Gerippe gewesen. Mumdök gehörte zur Persyallianz, eine der größten Organisationen des Rideryons.

»Mumdök will Euch sprechen, Kapitän. Er ist an der VIPER interessiert.«

Natürlich war er das. Schließlich stellte die fremde Technologie einen neuen, ungeahnten Machtfaktor für alle Arawakpiraten und Mafiafamilien dar. Doch Fyntross wollte das Geheimnis der Macht nicht einfach an Mumdök abgeben.

Er hatte die VIPER erbeutet und sie gehörte ihm!

Dennoch wusste er, dass dieses Raumschiff Reparaturen benötigte und dies nur möglich war, wenn man die Technologie verstand. Er selbst und auch seine Crew waren dazu nicht in der Lage. Mumdök hatte Beziehungen zu den Gannel und den Hamamesch. Beide Völker galten als beste Wissenschaftler Rideryons. Mit ihrer Hilfe könnte er die VIPER reparieren, womit sie das beste Schlachtschiff im gesamten Resif-Sidera wäre.

Die VIPER war unvergleichlich, sah man von den Raumern der Jaycuul-Ritter und der legendären STERNENMEER einmal ab. Doch die STERNENMEER existierte nur in Ammenmärchen. Angeblich war es das Schiff des Gottes Nistant gewesen, welches jederzeit in Nullzeit jeden Ort im Resif-Sidera erreichen konnte. Ihre Feuerkraft stand der einer Raumflotte in nichts nach, und am schlimmsten war der Sternenkalmar. Dieses Ungeheuer aus einer fernen Tiefe namens Hyperraum verschlang ein Raumschiff regelrecht.

Seit unzähligen Chroms kursierten die Gerüchte von dem Ungeheuer aus dem Jenseits, dessen Herr der Gott Nistant war. Kein Lebender hatte es gesehen.

Die Jaycuul galten als einziges Überbleibsel aus der goldenen Zeit des Nistant, welche Millionen von Chroms zurücklag. Es war höchst unwahrscheinlich, dass die STERNENMEER oder der Kalmar jemals wieder auftauchen würden. Um so begehrenswerter war daher die VIPER.

»Stell mir eine Verbindung mit dem Fettsack her. Ich rede mit ihm«, befahl Fyntross.

Krash knurrte grimmig und legte umgehend per Fernsteuerung eine visuelle Kommunikationsverbindung auf den Wandmonitor. Mumdök wurde sichtbar. Das schleimige Gesicht des blubbernden Persy füllte den ganzen Bildschirm aus. Die gelbbraune Haut des Mollusken schimmerte feucht. Der Kopf ging halslos über in den Torso, dessen länglicher Fortsatz für eine Fortbewegung sorgte. Vier Tentakel dienten als Greifwerkzeuge.

In Batta galten Seeschnecken als Grundnahrungsmittel. Die Herausforderung hatte früher darin bestanden, ihre Schale zu knacken. Doch das lag Äonen zurück. Das war eine Zeit gewesen, in der die Battunus noch nicht einmal von den Tholmonden träumten. Nun waren die Seeschnecken an der Spitze der Nahrungskette. Oder zumindest seinem Volk überlegen. Für den Moment jedenfalls.

»Ehrenwerter Mumdök!«

»Kapitän Fyntross. Wie geht es Ihnen? Meine Gratulation zur Eroberung dieses Raumschiffes. Weniger erfreulich ist das Ableben von Bullfah und der Verlust des Bildnisses der Ajinah. Ihr wisst, dass Ihr mit Euren Beutezahlen im Rückstand seid. Papa Yomoh ist ungehalten.«

Innerlich brauste Fyntross auf, aber er zeigte es nicht. Immer diese Zahleneintreiber! Für sie gab es nichts anderes als Zahlen. Dabei hatte er in der Vergangenheit immer reichlich Beute zur Persyallianz gebracht. Gut, sie hatten ihn fürstlich entlohnt und diverse Verbesserungen und Reparaturen an der DUNKELSTERN bezahlt, doch seiner Meinung nach waren sie quitt. Betont ruhig gab er Antwort:

»Bullfah fiel seiner eigenen Fettleibigkeit zum Opfer. Er war einfach zu unwiderstehlich für die Ylors. Und das Bildnis der Ajinah wie auch die DUNKELSTERN werden bald in meiner Hand sein. Ich werde Roi Danton und seine Leute finden.«

Mumdöks Augäpfel quollen hervor. Der Battunus wusste, dass dies als eine Art böser Blick des Persy zu interpretieren war.

»Wir haben andere Pläne. Vergessen Sie nicht Ihren Beuteplan in diesem Jahr. Es ist uns sehr wichtig, dass Sie Ihre Ziele erfüllen, damit sie ein produktiver Kopf bleiben.«

Die Männer der Persyallianz waren nichts weiter als hohle Geschäftsmänner. Sie waren niemals an der Front und wussten nichts vom eigentlichen Piratenleben. Bullfah war das beste Beispiel. Wenn mal einer wie er an einem Feldzug teilnahm, sah man ja, wie das endete.

»Mit der VIPER habe ich bereits mein Jahresziel erfüllt. Mit diesem Raumschiff ist uns keine Handelskarawane und keine Resif-Polizei gewachsen, Mumdök!«

»Korrekt. Wir befürchten jedoch, Sie könnten das wertvolle Raumschiff im Kampf gegen Danton wieder verlieren.«

Das war ja wohl die Höhe. Hatten die denn überhaupt kein Vertrauen in seine Fähigkeiten?

»Mit der VIPER kann ich Danton, die DUNKELSTERN und das Bildnis von Ajinah bekommen. Denken Sie doch einmal an den Ruhm, wenn Ihr produktiver Kopf sein Ziel um das Hundertfache überschreitet. Papa Yomoh wäre stolz auf Sie.«

Mumdök atmete schwer. Das gurgelnde Schnauben war ein Anzeichen, dass er angestrengt nachdachte. Fyntross wusste, dass die Gier stärker war als seine Vorsicht. Die Aussicht auf eine so große Beute musste den Geldsack einfach überzeugen.

»Ich möchte mir selbst ein Bild von der VIPER machen. Da Sie offenbar nicht gewillt sind, nach Thol2777 zurückzukehren, werde ich an Bord kommen.«

Auch das noch! Ein weiterer Persy, der an einem Beutefeldzug teilnehmen wollte. Das endete bestimmt mit Mumdöks Tod. Was eigentlich auch nicht schlimm für Fyntross war.

»Ich benötige fähige Wissenschaftler an Bord. Sie sollen die Technik der Terraner studieren. Je eher wir in der Lage sind, die VIPER voll funktionsfähig zu bekommen, desto schneller werden wir erfolgreich sein. Und das ist doch Euer Wunsch?«

Mumdök sabberte grünen Schleim. Das war wohl ein Ja. Fyntross gab seine Koordinaten durch, als Krash ihm ein Zeichen gab. Artig und höflich bedankte sich der Kapitän bei seinem Vorgesetzten und beendete die Verbindung.

»Was ist?«

»Unsere Abtaster haben Signale eines der Beiboote der DUNKELSTERN aufgefangen.«

Eilig begaben sie sich in die Zentrale.

Mit einem Knopfdruck aktivierte der Manjor die Holographie des Resif-Sidera. Zwei Punkte leuchteten auf. Langsam zoomte die Karte näher und zeigte den Standort der Signale.

»Eines kommt aus dem Niemandsland zwischen der Licht- und Dunkelzone. Das andere kommt einhunderttausend Kilometer entfernt aus einer dicht besiedelten Region der Gannel.«

Danton hatte es gut verstanden, die DUNKELSTERN vor ihm zu verstecken. Das war kein Wunder, denn sie besaß das beste Tarnsystem aller Arawakpiratenschiffe. Dass die Beiboote jedoch ein spezielles Signal ausstrahlten, schien ihm entgangen zu sein. Es war ein Transponder. Nur wer wusste, nach welchem Signal er suchte, konnte den Code richtig interpretieren. So war die Crew der DUNKELSTERN in der Lage, ihre Beiboote zu lokalisieren.

Und natürlich wusste Krash den Code und hatte die Ortung der VIPER entsprechend ausgerichtet. Danton hätte eigentlich den Signalausstoß an sich erkennen müssen, auch wenn er ihn nicht hätte interpretieren können.

Ein törichter Fehler war das, den Fyntross bestrafen würde.

»Haltet Kurs auf das zweite Signal.«

Fyntross nahm in seinem bequemen Sessel Platz und triumphierte. Bald würde er seinen Besitz zurückholen.

Das seltsame Dorf

Die Stunde war vergangen. Es war inzwischen dunkel. Roi stieg aus dem Fenster und kletterte an dem knarrenden Regenrohr die Wand herunter. Unten wartete Pyla. Sie hielt eine Flasche Schnaps in der Hand und grinste ihn an.