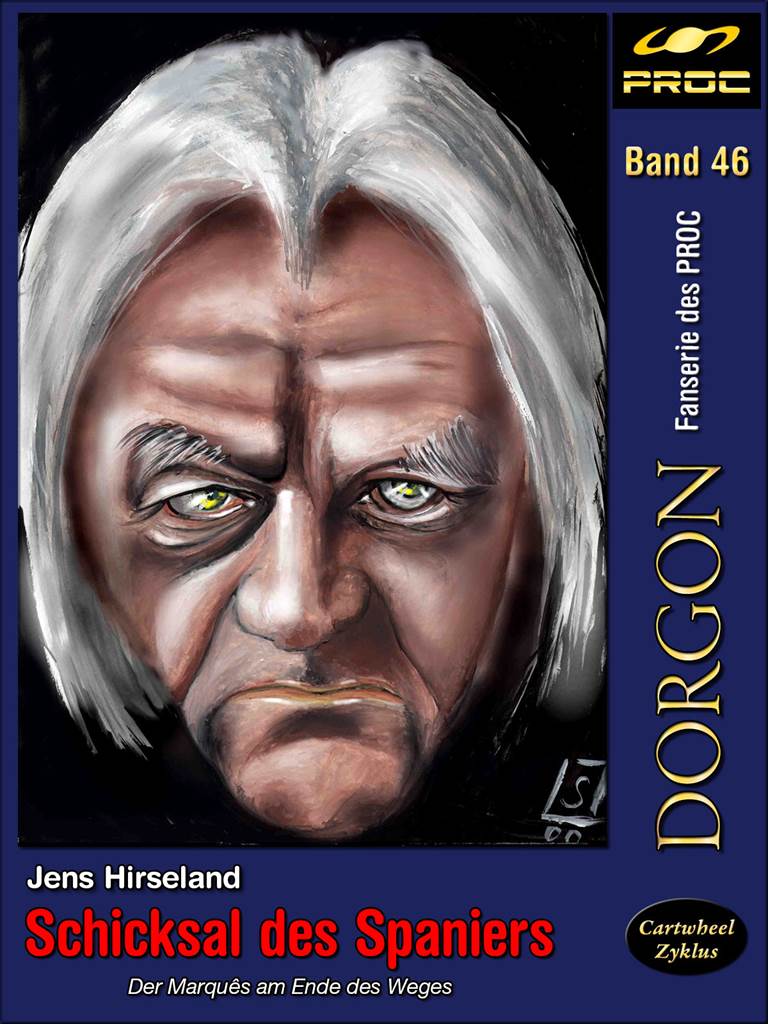

Band 46

Cartwheel-Zyklus

Jens Hirseland

|

Was bisher geschah Im Jahre 1298 NGZ scheint ein neues Zeitalter über die Insel Cartwheel herein zu brechen, denn Cauthon Despair überbringt ein Friedensangebot MORDORs, das das gesamte Projekt DORGONs in Frage stellt. Cartwheel strebt nach der Unabhängigkeit und dank Perry Rhodan scheint sich dieser Traum zu verwirklichen. Doch auch finstere Wolken ziehen über die Insel. Der Supermutant Rijon hatte für Tod und Zerstörung gesorgt, ehe Gucky ihn stoppen konnte. Doch der wahre Verbrecher war Michael Shorne, der gewissenlose Genexperimente vornehmen ließ. Derweil verschlechtert sich der Gesundheitszustand des Marquês immer mehr. Ist seine Zeit gekommen? Ist es das SCHICKSAL DES SPANIERS…? |

Hauptpersonen Uwahn Jenmuhs – Der Arkonide will die Unabhängigkeit für sich ausnutzen. Cauthon Despair – Er verkündet Cartwheels Selbstständigkeit. Perry Rhodan – Der Terranische Resident appelliert an eine friedliche Zukunft. Marquês von Siniestro – Sein Alter macht sich bemerkbar. Stephanie de la Siniestro und Toran Ebur – Zwei machthungrige Menschen, die vieles gemeinsam haben. Anica – Sie wird zum Objekt der Begierde. Rosan Orbanashol, Wyll Nordment, Remus und Uthe Scorbit – An ihnen will Jenmuhs Rache nehmen. |

1. Unabhängigkeit

Paxus, 4.August 1298 NGZ

Die IVANHOE war nach Cartwheel zurückgekehrt. Cauthon Despair hatte umgehend eine Konferenz des Paxus-Rates, an der auch Perry Rhodan teilnahm, einberufen. Auch Xavier Jeamour und Henry Portland waren anwesend.

Als sich alle Ratsmitglieder im großen Konferenzsaal von Paxus versammelt hatten, ergriff der Mann mit der silbernen Rüstung das Wort: »Sehr geehrte Mitglieder des Paxus-Rates! Ich begrüße Sie und bin froh, dass Sie alle meiner Bitte, sich heute hier zu versammeln, gefolgt sind.«

Despair macht eine kurze Pause, um seine Worte wirken zu lassen.

»Ich bringe äußerst positive Nachrichten für die Insel«, fuhr er dann fort. »Alle Regierungen der hier ansässigen Völker haben ihre Zustimmung zur Unabhängigkeit Cartwheels gegeben.«

Die Ratsmitglieder, zunächst überrascht, dann natürlich hocherfreut, jubelten und applaudierten. Uwahn Jenmuhs, der Vertreter Arkons, blieb hingegen skeptisch.

»Alle? Auch der Imperator hat zugestimmt?«, fragte der feiste Politiker misstrauisch.

»Ja, auch das arkonidische Imperium hat zugestimmt«, verkündete Despair mit stolzer Stimme. »Nur die Konstrukteure des Zentrums bilden eine Ausnahme, da sie den Pelewon und Mooghs keine Autonomie gewähren wollen. Aber ich bin sicher, dass dies in Nachverhandlungen noch erreicht werden kann.«

»Ich kann Ihren Optimismus nicht nachvollziehen«, sagte Torsor, der Vertreter der Pelewon mit drohendem Unterton, blieb aber ansonsten ruhig. »Die KdZ sind unflexibel und eigensüchtig. Sie haben sich bis heute nicht zu einem Kompromiss durchringen können. Aber eines Tages werden auch wir unseren eigenen Staat erhalten, da bin ich sicher.«

Despair nickte ihm zu und ging nicht weiter auf die Worte des Pelewon ein. Er wandte sich wieder an den Rat. »Perry Rhodan kann Ihnen meine Worte bestätigen, falls Sie noch Zweifel haben sollten. In den nächsten Tagen werden Sie Botschaften von ihren jeweiligen Regierungen erhalten, die Ihnen die Details erläutern werden.«

Despair nahm Platz und Perry Rhodan erhob sich. »Verehrte Ratsmitglieder. Ich bestätige die Worte von Cauthon Despair. Cartwheel erhält volle politische Souveränität. Wir alle sind der Meinung, dass man auf diese Weise am besten den Aufgaben, die hier auf die Völker warten, gerecht werden kann. Die Milchstraße und alle anderen Galaxien sind zu weit abgelegen, als dass man dort wirklich gerechte Entscheidungen für die Völker, die nun hier leben, treffen könnte. Das müssen der Paxus-Rat und die hier ansässigen Regierungen tun. Und das können sie nur, wenn sie volle politische und wirtschaftliche Autonomie besitzen. Ich bin zuversichtlich, dass wir auf diese Weise alle davon profitieren können. Die terranische Regierung spricht sich auch für die Souveränität der Völker der Pelewon und Mooghs aus. Ich appelliere an die Verantwortlichen der Okefenokees, diesen beiden Völkern die Unabhängigkeit zu gewähren. Frieden kann nur dauerhaft gewährleistet werden, wenn allen Völkern und Wesen Gerechtigkeit widerfährt.«

Der Abgesandte der Okefenokees, Carjul, blieb trotz Rhodans Mahnung regungslos.

»Der Zusammenhalt aller Völker ist von größter Wichtigkeit, um den Kampf gegen MODROR gewinnen zu können. Grundlage dieses Zusammenhaltes bildet die Cartwheel-Agenda, die ich aus vollem Herzen unterstütze. Ich wünsche den Völkern Cartwheels auf ihrem Weg alles Gute«, endete der Terranische Resident unter großem Beifall.

Die Nachricht von der Unabhängigkeit Cartwheels schlug wie eine Bombe unter der Bevölkerung und den Medien ein. Es gab große, spontane Freudenkundgebungen. Die Stimmung war durchwegs positiv. In den kommenden Tagen trafen von allen Regierungen die Bestätigungen der Unabhängigkeit ein. Nur die Okefenokees blieben unnachgiebig.

Am 8. August 1298 NGZ erklärte Ratspräsident Sruel Allok Mok, genannt Sam, die Unabhängigkeit Cartwheels sowie die Verabschiedung der Cartwheel-Agenda, die die Verfassung der Insel bildete. Sam erklärte den Tag zum nationalen Feiertag aller Völker Cartwheels. Auf Mankind wurden er, Perry Rhodan und der Marquês von Siniestro ausgiebig gefeiert.

Aus den Chroniken Cartwheels

Zwei Tage später verabschiedete sich Perry Rhodan von den Verantwortlichen. Sam, Joak Cascal, Cauthon Despair und der Marquês hatten sich auf dem Raumhafen New Terranias eingefunden.

Rhodan wandte sich zuerst an den Somer. »Ich wünsche dir und dem Paxus-Rat alles Gute. Möge die Unabhängigkeit den ersehnten Frieden bringen.«

»Ich werde alles dafür tun. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder«, entgegnete Sam.

Rhodan wandte sich an den Marquês. »Marquês, ich lege die Verantwortung für die LFT-Bevölkerung in Ihre Hände.«

»Dort ist sie gut aufgehoben«, versicherte Don Philippe, der sichtlich erschöpft wirkte. Die Termine und Feierlichkeiten der letzten Tage schienen ihm zugesetzt zu haben.

Perry ging weiter zu Cascal. »Cascal, alter Haudegen, wenn du Hilfe brauchst, lasse es mich wissen.«

Joak lächelte. »Geht klar. Und wenn du meine Hilfe brauchst, kannst du – wie immer – auf mich zählen.«

Zum Schluss kam Cauthon Despair an die Reihe. »Cauthon, ich bin froh, dass du wieder auf den richtigen Weg gefunden hast. Ich hoffe, dass deine Aufgabe hier in Cartwheel dir den inneren Frieden geben wird, den du gesucht hast.«

»Das wird sie, Perry. Sei unbesorgt«, versicherte Despair treuherzig.

Rhodan nickte zufrieden. Der unsterbliche Terraner war überzeugt, das Richtige getan zu haben. Er verabschiedete sich noch einmal und begab sich dann an Bord der LEIF ERIKSSON. Kurz darauf verließ der Raumer Mankind und machte sich auf den Rückflug zur Milchstraße.

2. Machtgier

Diethar Mykke interessierten all diese Ereignisse herzlich wenig. Er hatte andere Sorgen.

Die Tante seiner Frau Judta, Dorys Gheddy, und deren Söhne Charly und Ian machten ihm die Verwaltung von Bohmar Inc. streitig.

Dorys war schon immer das schwarze Schaf der Familie gewesen. In Diethars Augen war sie eine nichtsnutzige Säuferin. Und ihren zwielichtigen Söhnen traute er schon gar nicht. Deshalb gingen Diethar und seine Frau vor Gericht, um sich als Betreuer Ottilies zu behaupten. Ihr Anwalt machte ihnen Hoffnung. Als Tochter war Judta automatisch die nächste Verwandte und somit Betreuerin Ottilies und aller damit verbundenen geschäftlichen Dinge, solange Ottilie niemand anderen für ihre Betreuung oder die Leitung des Unternehmens bestimmte.

Während man auf fast ganz Mankind die Unabhängigkeit feierte, trafen sich Mykkes und Gheddys vor Gericht. Die Richterin war eine rundliche, rothaarige Frau mittleren Alters, die das Verfahren unverzüglich eröffnete. Nachdem die Formalitäten geklärt waren, fragte die Richterin, ob es keine Möglichkeit einer gütlichen Einigung gäbe.

Diethar Mykke erhielt das Wort. »Nein, euer Ehren, da sehe ich keine Möglichkeit. Ich und meine Frau wurden von Frau Braunhauer gebeten, sie zu unterstützen. Diese Aufgabe können wir mit bestem Gewissen und ohne Hilfe von außen durchführen. Die Firma braucht eine starke Führung, um im harten Wettbewerb bestehen zu können. Daher benötigen wir schnellstens Klarheit in dieser Angelegenheit.«

»Das Gericht wird eine Entscheidung fällen, wenn es die Zeit dafür gekommen hält, Herr Mykke«, erwiderte die Richterin pikiert.

Mykkes Anwalt ergriff das Wort. »Euer Ehren, die Angelegenheit ist doch völlig klar. Meine Mandanten sind von Frau Braunhauer um Hilfe gebeten worden. Nur weil die zwielichtige Verwandtschaft in der Hoffnung, etwas von dem Kuchen abzubekommen, plötzlich aufgetaucht ist, ändert sich nichts daran.«

»Einspruch, euer Ehren«, meldete sich der Anwalt der Gheddys zu Wort und trat auf das Richterpult zu. »Auch meine Mandanten wurden von Frau Braunhauer um Hilfe gebeten. Wir haben ein Schriftstück, das diese Aussage beweist.«

Der Anwalt übergab der Richterin das Beweisstück. Diese studierte es aufmerksam. Diethar Mykke nahm das Ganze beunruhigt zur Kenntnis.

Als die Richterin den Brief zu Ende gelesen hatte, sagte sie: »Dieser Brief ändert den Sachverhalt. Er ist von Ottilie Braunhauer an ihre Schwester Dorys Gheddy gerichtet. Er enthält private Dinge, wie zum Beispiel den schlechten Gesundheitszustand der Braunhauers. Ich verlese nun die für den Fall relevante Passage. Frau Braunhauer schreibt: Da es Vatichen und mir ja so schlecht geht, könnten du und deine Söhne doch hierher ziehen und Vatichen bei der Leitung der Firma unterstützen. Deine Söhne sind jung und können Vatichen sicher wichtige Arbeiten abnehmen. Es wäre schön, wenn ihr bald kommen könntet. Vatichen würde sich auch erkenntlich zeigen und euch an der Firma beteiligen, denn es ist Inges Wunsch gewesen, dass Bohmar Inc. ein Familienbesitz bleibt.«

Als die Richterin endete, war Mykkes Kopf hochrot angelaufen. Er ahnte, was nun folgen würde.

»Aus diesem Brief, den Frau Braunhauer geschrieben hat, geht deutlich hervor, dass sie der Familie Gheddy ein Angebot gemacht hat, nach Mankind zu kommen, um an der Leitung der Firma mitzuwirken. Dies verkompliziert die Angelegenheit. Dennoch wird das Gericht noch heute eine Entscheidung fällen. Bis dahin zieht sich das Gericht zurück.«

Missmutig sah Mykke hinüber zu dem Platz, an dem die Gheddys saßen und triumphierend lächelten.

Nach einer halben Stunde, für beide Parteien eine quälende Wartezeit, erschien die Richterin und verkündete ihr Urteil: »Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Da nicht eindeutig festgestellt werden kann, wem die Leitung der Firma zufällt, wird beiden Parteien, zu je 50 Prozent, die Leitung zugeteilt. Diese Regelung gilt solange, bis Ottilie Braunhauer wieder genesen ist und in der Lage ist, selbst eine Regelung zu treffen. Das Gericht verweist darauf, dass es sich hier um eine Familienangelegenheit handelt und fordert beide Parteien auf, sich zu einigen und an das Wohl der erkrankten Frau Braunhauer zu denken, ohne dabei die Gerichte zu belasten. Die Kosten des Verfahrens trägt der Kläger. Es besteht die Möglichkeit Revision, innerhalb von einer Woche, gegen dieses Urteil einzulegen. Die Verhandlung ist geschlossen.«

Diethar und Judta waren wie vor den Kopf gestoßen. Judta weinte hemmungslos. Allein die Tatsache, die Kosten des Verfahrens tragen zu müssen, traf sie tief.

Die Gheddys hingegen jubelten.

Ian trat auf Mykke zu. »Tja, dumm gelaufen, Onkelchen. Wir kommen morgen vorbei, um unsere Büros zu beziehen und einige geschäftliche Dinge zu besprechen«, sagte er kalt.

»Damit kommt ihr nicht durch! Ich gehe in Berufung!«, rief Mykke aufgebracht. Am liebsten wäre er auf Ian losgegangen.

Sein Anwalt hielt ihn jedoch zurück und brachte ihn und Judta in einen anderen Raum, wo sie sich setzten. »Beruhigen Sie sich, Herr Mykke. Das Schriftstück Ihrer Schwiegermutter hat die Sachlage verändert. Ich sehe wenig Chance für eine erfolgreiche Berufung. Sie würde nur zusätzliche Kosten verursachen.«

»Bloß nicht! Wir müssen sparen!«, schaltete sich Judta ein. »Und das alles nach der vielen Arbeit, die wir hatten! Das haben wir nicht verdient!«

»Das ist alles die Schuld deiner verrückten Mutter! Ich hoffe, sie krepiert bald!«, rief Mykke wütend.

»Sagen Sie das nicht, Herr Mykke«, meinte der Anwalt. »Wenn Frau Braunhauer stirbt, erben womöglich die Gheddys den Löwenanteil. Nur wenn Ihre Schwiegermutter eine neue Regelung zu Ihren Gunsten trifft, können Sie das Blatt wieder wenden.«

Also mussten Mykkes hoffen, dass sich Ottilie bald wieder erholte.

*

Charly und Ian verloren keine Zeit. Schon am nächsten Morgen bezogen sie zwei Büros innerhalb des Firmengebäudes. Sehr zum Leidwesen von Diethar Mykke, der sich mit der Tatsache, nicht mehr allein das Sagen über das Unternehmen zu haben, nicht anfreunden konnte.

Nachdem alle organisatorischen Dinge geklärt waren, gab es die erste Konferenz, an der auch Neve Prometh teilnahm.

»Nun, Onkelchen, was liegt heute an?«, fragte Charly salopp.

Diethar Mykke warf ihm einen bösen Blick zu, was Neve amüsierte. Sie konnte Mykke nicht ausstehen und fand den charmanten Charly Gheddy durchaus sympathisch.

Ian blickte, wie immer, alle finster an. »Wir wollen an allen wichtigen Terminen teilhaben, Onkel Diethar«, sagte er fordernd.

»Wir haben heute Mittag einen sehr wichtigen Termin mit dem Marquês von Siniestro«, erklärte Mykke in wichtigem Tonfall.

»Mit dem Marquês? Donnerwetter! Das muss ja ein enorm wichtiger Auftrag sein!«, staunte Charly.

Mykke blickte ihn finster an und schüttelte den Kopf. »Leider ist das Treffen von unerfreulicher Natur. Sein seltsamer Sohn Peter hatte den Auftrag für einen 5000-Meter-Raumer erteilt, der den Namen PETER DER GROSSE tragen sollte. Doch das durfte er anscheinend nicht. Jedenfalls will der Marquês den Auftrag stornieren.«

»Das müssen wir verhindern. Wir brauchen diesen wichtigen Auftrag«, forderte Ian.

Mykke verzog das Gesicht. »Ach nein, was du nicht sagst. Darum habe ich mit ihm für heute einen Termin vereinbart, um ihn davon abzubringen.«

»Was dir bei deinem sprichwörtlichen Charme bestimmt gelingen dürfte«, sagte Charly sarkastisch.

Neve musste innerlich lachen. Charly hatte Recht. Wenn Mykke die Verhandlungen übernahm, konnte man den Auftrag wohl endgültig abschreiben.

»Was soll das denn heißen?«, fragte Mykke entrüstet.

»Das heißt, dass Charly zusammen mit dir an der Besprechung teilnimmt«, bestimmte Ian.

»Das kommt überhaupt nicht in Frage!«, lehnte Diethar ab.

Ian sah ihn böse an. »Muss ich dich erst an das gestrige Gerichtsurteil erinnern?«

Mykke dachte einen Moment nach und stimmte schließlich zu.

*

Pünktlich um 12 Uhr traf der Marquês bei Bohmar Inc. ein und wurde von Diethar Mykke und Charly Gheddy empfangen, die ihn in Mykkes Büro geleiteten. Dort nahmen sie Platz.

Natürlich war Don Philippe alles andere als begeistert, Charly zu sehen. Schließlich wurde er von den Gheddy-Brüdern erpresst. Doch für heute, schienen beide das Thema außer Acht zu lassen.

»Ich habe nur wenig Zeit, Señores«, sagte der alte Spanier, der müde wirkte.

»Wir werden uns sicherlich schnell einigen«, meinte Charly und lächelte freundlich.

Neve kam herein und servierte einige Erfrischungen. Der Marquês war sichtlich angetan von der hübschen Sekretärin. Seine Laune besserte sich, was Charly einkalkuliert hatte.

»Es tut mir sehr leid, Señores. Ich kann verstehen, dass Sie enttäuscht sind. Aber mein Sohn Peter ist noch sehr jung. Und wenn man jung ist, hat man Träume«, erklärte Don Philippe. »Sein Traum ist es, ein Schiff wie dieses zu kommandieren, also hat er es bestellt, während ich auf Paxus weilte. Doch dazu hatte er kein Recht. Ich habe diese Transaktion nicht genehmigt und sehe mich leider gezwungen, den Auftrag zu stornieren.«

Mykke lief im Gesicht rot an und wollte etwas entgegnen, doch Charly kam ihm zuvor.

»Das ist natürlich eine peinliche Situation, verehrter Marquês. Doch bitte verstehen Sie auch uns. Wir haben alle unsere Kapazitäten für diesen Auftrag verplant und andere Aufträge dafür abgelehnt. Unsere Verluste wären immens«, sagte er treuherzig. »Durch eine Stornierung kämen wir an den Rand des Ruins. Personalabbau wäre die Folge. Das würde zu einem Vertrauensbruch zwischen der Wirtschaft und der Regierung führen. Das können Sie doch nicht wollen.«

Der Marquês wirkte nachdenklich. »Natürlich nicht. Aber was soll ich machen? 5000 Meter Durchmesser sind ziemlich viel für ein Schiff.«

Charly erkannte, dass der alte Mann müde und unentschlossen war. Dies wollte er ausnutzen.

»Denken Sie doch an das Prestige. Ein Mann wie Sie, der nun Regierungschef einer unabhängigen Regierung ist, braucht doch ein Flaggschiff. Ein Schiff, das die anderen an Glanz überstrahlt. Sicherlich hat die spanische Flotte zu Ihrer Zeit auch solch ein Flaggschiff besessen. Nutzen Sie also dieses Schiff für sich, zu Ihrem Ruhm«

Das wirkte. Charly hatte den richtigen Punkt getroffen.

»Ja, ich glaube, Sie haben recht. Ein Mann meines Standes braucht ein angemessenes Flaggschiff.«

Don Philippe überlegte noch einen Moment, dann raffte er sich auf. »Also gut, junger Mann. Sie haben mich überzeugt. Ich billige den Bau und unterzeichne den Kaufvertrag. Nur eine Änderung möchte ich vorschlagen.«

»Und welche?«, fragte Diethar Mykke misstrauisch.

»Das Schiff soll den Namen EL CID tragen, nach dem großen spanischen Volkshelden.«

»Wird gemacht. Sind wir uns einig?«, fragte Charly erfreut.

Der Marquês lächelte und gab ihm die Hand. »Das sind wir.«

Kurz darauf wurde der Kaufvertrag unterschrieben und der Marquês verabschiedete sich.

Charly und Diethar waren hochzufrieden. »Siehst du, Onkelchen. Ohne mich hättest du das nicht geschafft«, meinte Charly selbstsicher.

Mykke grummelte nur missmutig etwas in sich hinein und ging.

Charly wandte sich an Neve Prometh. »Das muss gefeiert werden, meine Schöne. Darf ich Sie zu einem Glas Champagner einladen?«, fragte er die Sekretärin, in der Hoffnung gleich den Rest des Tages mit ihr verbringen zu können.

»Tut mir Leid, aber ich bin mit schon mit Marvyn verabredet. Vielleicht ein andermal.«

Damit war Gheddy natürlich nicht zufrieden. Ausgerechnet Marvyn, diese Niete, machte ihm Konkurrenz! Aber er würde nicht aufgeben und Neve in sein Bett bekommen, so wahr er Charly Gheddy hieß.

*

Der Marquês begab sich unmittelbar nach der Besprechung in seine Villa. Er fühlte sich nicht wohl. Die letzten Tage hatten ihren Tribut gefordert. Als er, von starken Gliederschmerzen geplagt, in die Vorhalle seines Anwesens schlurfte, empfing ihn Diabolo.

Der Spanier winkte ab und hustete stark.

»Ich muss mich erst mal setzen«, stöhnte er.

Don Philippe trippelte in sein Arbeitszimmer und ließ sich dort ächzend in den Sessel fallen.

»Geht es Ihnen nicht gut, Marquês?«

»Du merkst aber auch alles«, erwiderte der alte Mann missgelaunt.

»Funktionieren Ihre Energieleitungen nicht richtig? Ach ja, bei den Humanoiden nennt man das ja Blutgefäße. Womöglich eine Arterienverkalkung!«

»Verschone mich mit Vorträgen über die menschliche Anatomie!«

»Bitte um Verzeihung, Marquês. Dabei haben Sie doch allen Grund, zufrieden zu sein. Die letzten Tage waren sehr erfolgreich für Sie. Eines Tages werden Sie vielleicht sogar den ganzen Paxus-Rat beherrschen.«

Don Philippe wirkte nachdenklich. Seine Stirn lag in tiefen, runzligen Falten. Er hustete wieder. Speichel floss aus dem Mund über sein Kinn.

»Falls ich diesen Tag noch erlebe. Wahrscheinlich habe ich mir eine Grippe zugezogen. Außerdem macht mir meine Gicht sehr zu schaffen. Sei so gut, Diabolo, und verständige den Arzt. Er soll noch heute kommen. Ich muss bald wieder gesund sein, denn es liegen große Aufgaben vor uns.«

»Wie Sie wünschen.«

Am selben Abend sprach der Arzt des Marquês, ein hoch gewachsener, hagerer Mann mit Halbglatze und einem Dutzendgesicht vor. Er untersuchte den alten Spanier eine ganze Weile in dessen Schlafgemach.

Diabolo wartete draußen, bis der Arzt fertig war. Als Doktor Nölke ging, fragte ihn Diabolo: »Nun, wie geht es dem Marquês?«

Nölke machte ein ernstes Gesicht. »Leider nicht sehr gut.«

»Was fehlt ihm denn?«

»Das kann ich noch nicht genau sagen. Es gibt mehrere Symptome. Auf jeden Fall hat er sich zu sehr überanstrengt. Ich habe ihm strikte Ruhe verordnet. Er kann vorläufig seine Amtsgeschäfte nicht ausüben. Es müssen noch weitere Untersuchungen in meiner Praxis vorgenommen werden. Das ist alles, was ich zu diesem Zeitpunkt sagen kann«, verkündete der Doktor kurzangebunden und ließ den Posbi stehen.

»Na toll. Und was sage ich der Öffentlichkeit?«, fragte sich der Roboter.

»Diabolo!«, hörte der Posbi die krächzende Stimme des Marquês.

Sofort eilte er zu dem kranken Mann, der in seinen Bett lag. Der Marquês trug ein weißes, altmodisches Nachthemd und eine Zipfelmütze auf dem Kopf und bot ein Bild des Jammers.

Hätte Diabolo die Fähigkeit zu lachen gehabt, hätte er es jetzt lauthals getan. Andererseits schien es dem alten Spanier wirklich nicht gut zu gehen. Daher enthielt er sich einer spöttischen Bemerkung.

Diabolo machte stattdessen eine knappe Verbeugung. »Zu Ihren Diensten, Marquês.«

»Diabolo, der Arzt hat mir strikte Ruhe verordnet. Ich werde seine Anweisungen befolgen. Da außerdem noch einige Untersuchungen durchgeführt werden müssen, kann ich die Regierungsgeschäfte vorläufig nicht führen. Ich übertrage daher Joak Cascal alle Vollmachten, bis ich wieder genesen bin.«

»Ich habe verstanden, Marquês. Ich kümmere mich um alles. Außerdem müssen Ihre Kinder informiert werden.«

»Ja ja, aber ich will sie nicht beunruhigen. Wir sagen ihnen, ich hätte eine Grippe. Das Gleiche gilt für die Öffentlichkeit«, erklärte der Marquês. »Stephanie muss in Kürze nach Bostich zu einem wichtigen Staatsbesuch. Darauf muss sie sich voll konzentrieren und darf nicht abgelenkt werden. Die Beziehungen zu den Arkoniden sind von immenser Bedeutung.«

»Natürlich. Ich werde alles zu Ihrer Zufriedenheit ausführen. Sie werden sich bald wieder erholen. In solchen Momenten bin ich froh, ein Posbi zu sein. Wenn bei uns etwas defekt ist, tauschen wir es einfach aus. Aber ihr organischen Wesen seid ja so kompliziert.«

»Ja ja, hör auf zu schwadronieren und geh jetzt.«

Diabolo verneigte sich und machte sich auf, um die Anweisungen des Marquês auszuführen.

Der Marquês nahm Verbindung mit Joak Cascal auf und informierte ihn über die Situation.

Cascal wünschte dem Marquês gute Besserung und war bereit, die Amtsgeschäfte sofort zu übernehmen.

3. Die de la Siniestros

»Herzlichen Glückwunsch, Orly! Du bist hiermit offiziell ins Mutantenkorps aufgenommen.«

Orly de la Siniestro strahlte, als Gucky ihm diese Mitteilung machte. Das war mehr, als er zu hoffen gewagt hatte.

Gucky verschränkte die Arme hinter dem Rücken, zog den Bauch ein, soweit es eben ging, streckte die stolzgeschwellte Brust so weit wie möglich raus und setzte ein wichtiges Gesicht auf.

»Außerdem wirst du wegen deines heldenhaften Einsatzes gegen Rijon befördert und deine Ausbildungsdauer wird verkürzt. Was bedeutet, dass es bald mehr Zaster gibt. Dann kannst du auch einen ausgeben«, sagte Gucky in seiner unnachahmlichen Art.

Orly war sprachlos, was dem Ilt nicht entging.

»Du darfst jetzt sprechen. Ich weiß, dass meine Ausstrahlung so gewaltig ist, dass jeder andere sofort eingeschüchtert in den Hintergrund tritt und sich nicht traut, mich anzusprechen, aber du hast meine gütige Erlaubnis zu reden.«

Jetzt musste Orly lachen. »Ich denke, ich kann uns jetzt schon einen Vurguzz ausgeben.«

»Danke, aber für mich bitte nur Karottensaft. Wenn ich Alkohol trinke, stelle ich die merkwürdigsten Dinge an. Wenn ich nur an die Sache damals auf der BASIS denke... Aber na ja, das gehört jetzt nicht hierher.« Der Ilt winkte ab.

Orly wurde wieder ernst. »Ich möchte dir danken, Gucky. Die Aufnahme ins Mutantenkorps habe ich deiner Fürsprache zu verdanken. Ich werde versuchen, mich deines Vertrauens würdig zu erweisen.«

Gucky nickte. »Das wirst du ganz bestimmt, Orly. Da habe ich keinen Zweifel.«

»Wenn ich doch nur den Schemen kontrollieren könnte. Ich weiß immer noch nicht, wann und warum es aktiv wird«, meinte Orly etwas ratlos.

»Keine Sorge, die anderen und ich werden versuchen, es dir beizubringen«, beruhigte ihn Gucky. »Als Mutant muss man oft viel Geduld haben, mit seinen Fähigkeiten umzugehen. Aber wenn man sie beherrscht, werden sie einem mit der Zeit vertraut und man möchte sie nicht mehr missen.«

»Ich hoffe, dass du Recht hast.«

Gucky stemmte die Arme in die Hüfte und tat beleidigt. »Na hör mal, ich habe immer recht! Ich bin der Überall-zugleich-Töter!«

Bevor Orly etwas entgegnen konnte, summte sein Armbandkommunikator. Es war seine Schwester Brettany. Sie informierte ihren Bruder über den Gesundheitszustand des Marquês.

»Vater ist erkrankt. Er leidet an einer Grippe und muss vorläufig das Bett hüten. Er hätte uns gerne um sich«, sagte sie.

»Verstanden, Brett. Ich komme, so schnell ich kann. Und ich bringe gute Neuigkeiten: Ich bin ins Mutantenkorps aufgenommen worden.«

»Das ist ja toll, Orly. Vater wird sich freuen, das zu hören. Bis bald.«

»Bis bald, Brett.«

Als Orly das Gespräch beendet hatte, verabschiedete er sich von Gucky und machte sich auf den Heimweg.

Kaum war Orly gegangen, meldete sich ein neuer Besucher bei dem Ilt an. Es war ein kleiner Mann in einem Kimono – Sato Ambush.

»Hi, Sato. Mensch, das ist ja eine Überraschung! Wo kommst du denn her?«, fragte Gucky verblüfft.

»Sei gegrüßt, Gucky. Es freut mich, dich noch genauso fröhlich wie eh und je zu sehen. Ich komme direkt von Terra und wollte Cartwheel kennen lernen. Es wird viel Interessantes in der Milchstraße darüber berichtet. Nach der Zeit der Meditation in Japan bin ich mit meiner Psi-Seele und dem Ki in Einklang gekommen und möchte wieder aktiv sein. Ich hoffe, hier eine befriedigende Aufgabe zu finden.«

»Na, das wird sich doch bestimmt machen lassen. Hier gibt es viel für fähige Köpfe wie dich zu tun«, meinte Gucky zuversichtlich.

Sato verneigte sich höflich. Dann deutete er auf Guckys Schreibtisch. »Ich danke dir für deine Wertschätzung. Ich wundere mich, dass jemand wie du in einem Büro arbeitet.«

»Nun ja, dies bringt der Ruhm so mit sich. In dieser Periode der Aufbauzeit werden starke, mutige und kluge Persönlichkeiten gebraucht. Da kam man an mir natürlich nicht vorbei«, erklärte der Mausbiber mit Stolz geschwellter Brust. »Darum habe ich mich bereit erklärt, die Ausbildung einiger vielversprechender Talente hier in Cartwheel zu übernehmen.«

»Das bringt sicher viel Verantwortung und Arbeit mit sich«, meinte der Japaner.

Gucky nickte zustimmend. »Oh ja. Da fällt mir ein, dass du mir dabei eine große Hilfe sein könntest. Wie wäre es, wenn du hier bei mir einsteigst?«

Sato verneigte sich abermals. »Das, verehrter Gucky, wäre mir ein großes Vergnügen.«

Zufrieden rieb sich der Ilt die Hände. »Fein, dann spendiere ich uns jetzt eine Runde Karottensaft.«

*

Als Orly nach Hause zurückgekehrt war, suchte er sofort seinen kranken Vater auf. Der Marquês freute sich, den jungen Mann zu sehen.

»Vater, ich hoffe es geht dir wieder besser«, sagte Orly besorgt.

Der Marquês lächelte. »Ja, es geht mir schon wieder besser. Der Arzt sagt, es ist eine seltene Grippe, daher muss ich eine Weile das Bett hüten. Aber das wird schon wieder.«

»Dann bin ich beruhigt. Ich habe erfreuliche Neuigkeiten. Ich wurde auf Grund meiner Leistungen gegen Rijon ins Mutantenkorps aufgenommen.«

»Das ist schön. Dann ist unsere Familie auch dort würdig vertreten«, freute sich Don Philippe, der sich erschöpft in sein großes Kopfkissen zurücklehnte. »Wenn ich mal nicht mehr bin, möchte ich, dass ihr mein Werk fortsetzt. Ihr vier müsst zusammenhalten, allen Widerständen zum Trotz. In einer Familie kann es immer mal Auseinandersetzungen geben, aber wenn es darauf ankommt, muss die Familie zusammenhalten. Nur dann ist sie stark. Sorge du dafür, Orly. Versprich es mir.«

Orly schluckte. So hatte er seinen Vater noch nie erlebt. Es machte ihm Angst. »Ich verspreche es dir, Vater. Doch nun ruhe dich aus, damit du bald wieder gesund wirst.«

Der Marquês nickte und schenkte seinem Sohn ein gütiges Lächeln. »Ich bin stolz auf dich und deine Leistung, Orly. Nun lass mich bitte allein, damit ich deinen Rat befolgen kann.«

Orly verabschiedete sich und ging hinunter ins Wohnzimmer. Dort saßen seine drei Geschwister Brettany, Stephanie und Peter.

»Orly! Wie schön, dass du wieder da bist«, wurde er von Brettany freundlich begrüßt.

Stephanie und Peter, der eine alte preußische Uniform aus dem 18. Jahrhundert trug, warfen ihm dagegen finstere Blicke zu.

»Wird ja auch Zeit, dass sich Orlando die Ehre gibt. Während unser Vater krank darniederliegt, treibst du dich in der Weltgeschichte herum und spielst Superman«, beschuldigte ihn Stephanie.

»Wie kannst du so etwas sagen, Stephanie! Orly hat es erst vor wenigen Stunden von mir erfahren und ist sofort hierhergekommen!«, stellte Brettany klar.

»Genauso ist es. Ich war eben bei Vater. Er hat sich sehr über meine Aufnahme in das Mutantenkorps gefreut.«

Stephanie sah ihn nur abfällig an und schwieg.

Dafür meldete sich Peter zu Wort. »Mutantenkorps! Wenn ich das schon höre! Das ist doch ein Haufen voller entarteter Freaks! Und so etwas darf ungestraft eine reguläre, militärische Bezeichnung tragen.«

»Das kannst du wohl kaum beurteilen, Peter! Das Mutantenkorps gab es schon zur Pionierzeit des von dir so geschätzten Solaren Imperiums«, verteidigte sich Orly. »Es ist jetzt neu aufgestellt worden und wird uns große Vorteile bringen. Das hat sich gerade erst im Kampf gegen Rijon gezeigt.«

»Das ist ja lächerlich. Es geht nichts über die Schlagkraft einer Flotte und einer Armee!« Peters Gesicht lief rot an, während er sich in Rage redete. »Das kann ich als Militärexperte ja wohl am besten beurteilen.«

Orly verzog unwillig das Gesicht. »Du und Experte! Wie wäre es, wenn du dir endlich mal einen vernünftigen Job suchen würdest, anstatt den ganzen Tag mit deinen Spielzeugsoldaten zu vergeuden? Damit würdest du Vater eine große Freude machen.«

Das war zu viel für Peter. Wütend sprang er aus seinem Sessel, dabei stieß er jedoch versehentlich eine Karaffe mit Orangensaft um, die vor ihm auf dem Tisch stand und verschmutzte damit seine schöne blaue Uniform. Peters Geschwister brachen in Gelächter aus.

»Lass gut sein, Peter. Wir wollen uns vertragen«, sagte Orly versöhnlich. »Es ist Vaters Wunsch, dass wir gut miteinander auskommen. Das sollten wir beherzigen.«

»Nein! Ihr habt über mich gelacht! Ich hasse alle, die über mich lachen!«, schrie Peter seine Geschwister an. »Ich bin ein großer General, das werde ich euch schon noch zeigen!«

»Aber Peter, wir haben es doch nicht so gemeint. Es war nur so lustig«, entschuldigte sich Brettany.

»Du bist halt eine Witzfigur«, fügte Stephanie hämisch hinzu.

Fassungslos rang Peter nach Worten. »Ich... ich hasse euch!«, brach es aus ihm heraus. Dann rannte er aus dem Zimmer.

»Musste das sein, Stephanie?«, fragte Orly vorwurfsvoll.

Stephanie winkte ab. »Ach, lass ihn doch. Der beruhigt sich schon wieder. Ich habe an Wichtigeres zu denken. Übermorgen fliege ich mit Peter zu einem wichtigen diplomatischen Besuch nach Bostich. Dort treffen wir uns mit Uwahn Jenmuhs und Toran Ebur, dem Führer der Zaliter. Darauf muss ich mich vorbereiten.«

»Du hast Recht. Das ist natürlich wichtig«, stimmte Orly zu. »Meinst du, dass Peter das auf die Reihe kriegt?«

»Dafür sorge ich schon. Auf mich hört er. Passt ihr beide solange gut auf Vater auf.«

»Das machen wir«, versprach Brettany.

So verschieden die vier Klone auch waren, den Marquês liebten sie alle abgöttisch.

*

Am nächsten Tag reisten Stephanie und Peter nach Bostich ab. Während Orly bei Don Philippe blieb, machte Brettany mit Uthe Scorbit, die sich mit ihr angefreundet hatte, einen Stadtbummel, um ihrem Vater ein Geschenk zu besorgen. Zufälligerweise trafen sie dort auf Charly Gheddy.

»Das ist ja ein Zufall. Und so ein Glück für mich, dass ich zwei solch bezaubernde Damen treffe. Darf ich die Damen zu einem Kaffee einladen?«, fragte er charmant.

Uthe war davon nicht sonderlich erfreut. Schließlich war er der Neffe der Braunhauers. Und mit Angehörigen dieser Familie hatte sie nicht gerade gute Erfahrungen gemacht. Doch Brettany stimmte zu und so blieb auch Uthe keine andere Wahl.

Da es ein schöner Sonnentag war, setzten sich auf die Terrasse eines Cafés. Als sie ihre Bestellungen aufgegeben hatten, sagte Charly:

»Ich habe von der Krankheit Ihres Vaters gehört. Das tut mir sehr Leid. Ich hoffe, er wird bald wieder gesund.«

»Er leidet an einer seltenen Grippe. In seinem Alter muss er sich sehr schonen«, entgegnete Brettany. »Aber er befindet sich schon auf dem Wege der Besserung.«

Charly nickte bedächtig. »Das freut mich zu hören. Auch meine Mutter wird das sehr freuen.«

»Ihre Mutter?«, fragte Uthe misstrauisch. Schließlich war Dorys Gheddy die Schwester von Ottilie Braunhauer. Da war Vorsicht geboten.

Charly sah die beiden Frauen mit bedeutungsvoller Mine an. »Ich kann Ihnen doch etwas anvertrauen, nicht wahr?«, fragte er geheimnisvoll.

»Aber natürlich«, versicherte Brettany.

»Meine Mutter Dorys und ihr Vater hegen liebevolle Gefühle füreinander. Ich finde das sehr schön, dass auch Menschen ihres Alters noch mal das Glück der Liebe erleben dürfen«, erklärte Charly salbungsvoll.

»Wie bitte?«, fragte Brettany entgeistert. Davon hatte ihr Vater niemals etwas gesagt.

Charly nickte. »Ja, so ist es.«

Plötzlich stand er auf.

»Was für ein Zufall. Da kommen ja meine Mutter und mein Bruder Ian. Bitte erwähnen Sie meiner Mutter gegenüber nichts davon, was ich eben zu Ihnen sagte. Es soll nichts davon bekannt werden.«

Bevor Brettany und Uthe antworten konnten, winkte Charly seine Angehörigen herbei. Mit schlurfenden Schritten nahte Dorys Gheddy, gefolgt von ihrem finster wirkenden Sohn Ian.

Dorys stöhnte, als hätte die ganze Last des Universums auf ihren Schultern zu liegen.

»Ah, ich muss mich mal setzen. Junge Frau, stehen Sie auf und überlassen mir den Stuhl!«, verlangte sie von Uthe.

Uthe wollte zunächst protestieren, aber schließlich war sie Sozialministerin und wollte hilfsbereit gegenüber älteren Menschen sein. Also stand sie auf.

»Aber bitte bleiben Sie doch sitzen. Ich hole noch zwei Stühle«, bot Charly an. Als Charly seiner Mutter den Stuhl brachte, ließ diese sich ächzend nieder.

»Ich brauch jetzt erst mal einen Kaffee und 'ne Zigarette. Ian, bestell mir einen Kaffee. Charly, zünde mir mal eine an!«, befahl sie ihren Söhnen in herrischem Tonfall.

Nachdem Dorys endlich, nach umständlichem Hin und Her Platz genommen hatte, fragte Uthe beunruhigt: »Gedenken Sie und ihre Familie länger auf Mankind zu verweilen?«

»Hä?«, fragte Dorys, da sie offenbar die Formulierung der Frage nicht verstanden hatte.

»Ja, solange es meiner Tante Ottilie schlecht geht, bleiben wir auf jeden Fall«, antwortete Charly statt ihrer.

»Oh, ich hoffe, es geht Frau Braunhauer bald besser.«

Dorys nahm einen tiefen Zug aus ihrer Zigarette. »Ja, es geht ihr schon etwas besser. Sie ist inzwischen aus dem Koma erwacht. Aber sie ist noch reichlich verwirrt, darum müssen wir uns um sie kümmern.«

Als ob die vorher nicht verwirrt gewesen wäre, dachte Uthe bei sich.

»Es ist schön, wenn eine Familie so zusammenhält«, meinte Brettany warmherzig.

»Unsere Familie besteht aus Aasgeiern. Die Mykkes wollten unsere Tante und uns um die Firma betrügen. Aber das haben wir verhindert, nicht wahr, Mutti?«, meldete sich nun auch Ian in drohendem Tonfall zu Wort.

Dorys nickte zustimmend. »Ja, das haben wir, mein Liebling. Dieser fette Sack und seine dürre Vogelscheuche von Frau werden uns niemals um unser Eigentum betrügen.«

Brettany erschrak vor dem Tonfall dieser Leute. Für diese Frau sollte ihr Vater Gefühle hegen? Das konnte sie kaum glauben. Auch das Äußere der Frau war alles andere als attraktiv. Sie wirkte billig und schlampig.

Uthe hingegen war nicht verwundert. Sie wusste aus eigener Erfahrung, dass die Angehörigen der Familie Braunhauer allesamt gestört waren. Warum sollten die Gheddys da eine Ausnahme machen?

Dorys wandte sich nun Brettany zu. »Sie, mein Kind, sind doch die Tochter von Don Philippe, nicht wahr?«

»Ja, das bin ich«, bestätigte Brett.

»Ich habe gehört, dass es Ihrem Vater nicht gut geht«, meinte die Gheddy. »Das tut mir aber Leid. Ich werde ihn bald mal besuchen kommen. Er kann jetzt die zarte Pflege einer Frau gebrauchen.«

»Mein Vater erhält die bestmöglichste Pflege. Das kann ich Ihnen versichern.«

»Aber natürlich. Doch seelische Betreuung wird ihm sicher gut tun. Also keine Widerrede, mein Kind, ich werde kommen«, sagte Dorys höflich, aber bestimmt.

Brettany war von Haus aus gutmütig und war nicht in der Lage, zu widersprechen. »Also gut, ich werde meinen Vater fragen.«

Dorys strahlte. »Gut so, mein Kind, gut so. Und jetzt brauch' ich einen Schnaps.«

*

Nachdem sich die Gheddys von den beiden Frauen verabschiedet hatten, gingen sie getrennte Wege. Ian und Dorys kehrten in ihre Wohnung zurück, während Charly noch einen Abstecher zu Bohmar Inc. machte. Er hatte ein Auge auf die attraktive Neve Prometh geworfen und wollte sie für sich erobern. Bislang hatte sie jedoch all seine Annäherungsversuche abgewiesen, da sie mit Marvyn Mykke liiert war. Doch Charly war nicht der Mann, der so leicht bei einer Frau aufgab. Deshalb besorgte er einen großen Blumenstrauß und machte Neve in ihrem Büro Aufwartung.

Neve war durchaus erfreut, Charly Gheddy wiederzusehen. Sie fand ihn charmant und witzig. Eigenschaften, die Marvyn leider fehlten, wie sie fand.

»Hallo, schöne Dame. Darf ich Ihnen als neuer Teilhaber der Firma Bohmar Inc. dieses kleine Präsent überreichen?«, fragte Gheddy hochtrabend und überreichte Neve den riesigen Blumenstrauß.

»Oh, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, ob ich eine passende Vase habe.«

Charly ging vor die Tür und kam mit einer großen Vase wieder.

»Ich habe an alles gedacht, die Dame«, sagte er und machte eine tiefe Verbeugung.

Neve musste lachen. Das schätzte sie an Charly. Er brachte sie zum Lachen. In der Umgebung der Mykkes herrschte oft eisige Kälte oder Missstimmung, was sich oft auch auf Neves Gemüt negativ auswirkte.

»Darf ich Sie heute Abend zum Essen einladen, schöne Lady?«

Diethar Mykke drängte plötzlich mit seiner ganzen Leibesfülle herein.

Er deutete auf die Blumenvase. »Wat is'n hier los? Sind wir hier im Dschungel, oder was?«

»Eine kleine Anerkennung für eine gute Mitarbeiterin der Firma«, erklärte Charly.

Mykke verzog unwillig das Gesicht. »Gute Mitarbeiterin? Dass ich nicht lache! Ich hab jetzt die Faxen dicke! Prometh, Sie sind gefeuert!«, keifte der korpulente Mann. Sein Gesicht lief dabei rot an. Es war Mykke nach wie vor ein Dorn im Auge, dass Neve mit seinem Sohn ein Verhältnis hatte. Er wäre sie lieber heute als morgen losgeworden.

Charly trat Mykke entgegen. »Einen Moment mal, da haben Ian und ich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Wir halten Miss Prometh für eine hervorragende Mitarbeiterin. Wenn du sie nicht mehr haben willst, nehme ich sie gern in meinen Dienst.«

Mit so viel Widerstand hatte Mykke nicht gerechnet. Er gab nach. »Ist ja schon gut. Macht doch was ihr wollt, aber kommt mir nicht in die Quere«, murmelte er verärgert und ging wieder in sein Büro zurück.

»Vielen Dank. Der hätte mich glatt an die Luft gesetzt, wenn Sie nicht da gewesen wären«, bedankte sich Neve bei Charly.

Gheddy lächelte entwaffnend. »Dafür schulden Sie mir jetzt ein Essen, Neve.«

Neve lachte. »Also gut, Sie haben gewonnen. Heute Abend kann ich leider nicht, aber morgen Mittag können wir gern essen gehen.«

»Einverstanden, bis dann«, zeigte sich Charly zufrieden. Er war zuversichtlich, Neve bald für sich gewonnen zu haben. Marvyn würde ihm dabei kein großes Hindernis sein.

4. Staatsbesuch auf Bostich

Es war auch ein schöner, sonniger Tag auf Bostich, als Stephanie und Peter de la Siniestro dort zu ihrem Staatsbesuch eintrafen. Ihr Kugelraumer landete auf dem Raumhafen der Hauptstadt Ranton.

Peter war etwas unzufrieden, weil sie nur einen 1500-Meter-Raumer für ihren Flug benutzt hatten. »Das nächste Mal, wenn wir hierher kommen, nehmen wir ein Schlachtschiff, das meiner würdig ist«, maulte er. »Die PETER DER GROSSE!«

Stephanie lächelte hämisch. »Wenn wir ein Schiff nehmen würden, das deiner würdig ist, müssten wir einen Modellraumer für Kinder nehmen.«

»Du bist so gemein zu mir!«, regte sich Peter auf.

»Beruhige dich. Konzentrieren wir uns lieber auf den bevorstehenden Empfang bei Jenmuhs. Du sprichst mit ihm über militärische Dinge, ich kümmere mich um die Diplomatie.«

»Ja, ich bin schon sehr gespannt auf die arkonidischen Soldaten. Sie sollen die besten der Milchstraße sein«, gab sich Peter versöhnlich.

Kurz darauf verließen die beiden das Raumschiff und schritten die Gangway zum arkonidischen Empfangskomitee herunter. Stephanie trug ein bezauberndes weißes Kleid und Peter hatte eine spanische Generalsuniform des 18. Jahrhunderts angelegt.

An der Spitze der arkonidischen Delegation stand ein gut aussehender, groß gewachsener, muskulöser Zaliter in einer prächtigen blauen Uniform. Er trat auf die beiden Siniestros zu und begrüßte sie.

»Willkommen auf Bostich. Ich heiße Sie im Namen des Erhabenen Kristallkönigs willkommen. Der Erhabene erwartet sie in seinem Palast. Eine Eskorte steht bereit, Sie dorthin zu geleiten.«

Stephanie wusste, um wen es sich dabei handelte. Sie hatte alle Persönlichkeiten im Umfeld von Uwahn Jenmuhs gründlich studiert.

»Ich danke Ihnen für Ihre Freundlichkeit, Toran Ebur. Ich hoffe, der große Anführer der Zaliter wird uns die Ehre erweisen, uns persönlich zum Palast zu begleiten«, erwiderte sie freundlich und hoheitsvoll zugleich.

Der imposante Toran Ebur gab das Lächeln zurück. »Es ist mir eine große Ehre.«

»Vorher will ich aber die Soldaten inspizieren, Thek'Athor!«, machte Peter auf sich aufmerksam, der irritiert darüber war, dass seine Schwester Stephanie mehr Aufmerksamkeit erhielt.

Toran Ebur wandte sich nun ihm zu. »Selbstverständlich. Die arkonidisch-zalitische Garde steht zum Abschreiten bereit.«

Der Zaliter hatte sich offensichtlich ebenso gründlich über die Siniestros informiert, da er ihre Eigenarten kannte.

Kurz darauf schritten die drei, unter den Klängen eines imposanten arkonidischen Militärmarsches, die angetretene Ehrenkompanie ab. Peter, der hier voll in seinem Element war, zeigte sich höchst beeindruckt von der Disziplin der arkonidischen Soldaten. Stephanie langweilte die Militärparade eher. Sie interessierte sich mehr für den blendend aussehenden Toran Ebur.

Als die Ehrenformation abgeschritten worden war, geleitete sie Ebur zu einem Fluggleiter, der sie quer über die Stadt Ranton flog. Der zalitische Führer steuerte selbst.

»Wir hätten auch einen Transmitter benutzen können, doch so haben Sie Gelegenheit, sich die Hauptstadt anzusehen«, meinte Ebur. »Außerdem fliege ich lieber selbst. Das ist aufregender.«

»Das ist eine fabelhafte Idee«, zeigte sich Stephanie erfreut.

Der Zaliter gefiel ihr immer besser. Sie fühlte sich besonders von seinem Äußeren angezogen, aber auch die Art und Weise Toran Eburs behagte ihr.

Nachdem man die prächtige Hauptstadt besichtigt hatte, landete man auf dem Flugfeld von Uwahns Jenmuhs' pompösen Palast. Der Arkonide hatte sich dort einen Prachtbau hingestellt, der sich vor den Palästen von Arkon I nicht zu verstecken brauchte.

Toran Ebur führte seine beiden Gäste vom Flugfeld zum Eingang des Palastes. Dort stand Uwahn Jenmuhs. Links und rechts von ihm ein Spalier von arkonidischen Orbtons. Ein Robotorchester spielte den arkonidischen Imperator-Marsch.

Peter lief es kalt den Rücken herunter. Eines Tages würde auch er solch einen prächtigen Palast wie Jenmuhs haben und dann würden seine Soldaten vor ihm paradieren und er würde sie drillen!

Als sie die Reihen der Soldaten abgeschritten hatten, standen sie vor Uwahn Jenmuhs, der auf Stephanie den Eindruck eines zu fett geratenen Pinguins machte.

Jenmuhs hingegen war von der Schönheit der jungen Frau höchst angetan.

»Ich, der Gos’Shekur – der Kristallkönig – von Bostich, mächtigster Herrscher Cartwheels, begrüße Sie.«

»Habt vielen Dank, Zdhopanda. Mögen sich die Beziehungen unser beider großen Nationen durch unseren Besuch erheblich verbessern. Ich sende Ihnen die Grüße meines Vaters, des Marquês von Siniestro, des Vaters der Menschheit. Er lässt Ihnen durch mich dieses Geschenk zukommen.«

Stephanie winkte einen Begleiter ihrer Delegation heran, der Uwahn Jenmuhs einen alten, wertvollen spanischen Degen aus Toledo übergab.

Der fette Arkonide gab sich interessiert. Er schwang den Degen hin und her.

»Richten Sie Ihrem Vater meinen Dank aus. Doch nun darf ich Sie bitten, mir in mein bescheidenes Domizil zu folgen. Ein kleiner Imbiss wurde für uns vorbereitet.«

Jenmuhs führte die terranische Delegation durch seinen gewaltigen Palast. Stephanie war sicher, dass Jenmuhs absichtlich protzte, um zu demonstrieren, dass er der mächtigste Herrscher innerhalb Cartwheels war. Sie beschloss, sich nicht davon beeindrucken zu lassen.

Nachdem Jenmuhs all seine Reichtümer zur Schau gestellt hatte, begab man sich in den riesigen Festsaal, in dem der »kleine Imbiss«, ein 16-Gänge-Menü der köstlichsten arkonidischen und terranischen Gerichte, serviert wurde.

Stephanie saß neben Toran Ebur, was sie freute. Der Zaliter war der Einzige in Jenmuhs Umgebung, der ihr sympathisch war. Sie begehrte ihn und wollte ihn haben.

Peter saß neben Jenmuhs. Die beiden kamen sich rasch näher, denn Peter teilte viele Ansichten des Arkoniden.

»Ich finde Ihre Armee einfach großartig. Wir können noch viel von ihrem Militär lernen. Ich werde mich zuhause dafür einsetzen, dass unsere Armee auch so gedrillt wird. Schade nur, dass dieser Joak Cascal Verteidigungsminister ist. Er wirkt so unmilitärisch«, meinte Peter verächtlich.

»Das ist wirklich bedauerlich. Sie gäben einen viel besseren Oberbefehlshaber ab. Ich kann diesen Cascal auch nicht ausstehen. Er steht den guten Beziehungen unserer beiden Völker im Weg. Wir wären sehr an terranischen Waffentechniken interessiert, aber Cascal lehnt jeden Austausch ab.«

»Ich hasse ihn so sehr«, zischte Peter, der schon einige Gläser Wein geleert hatte.

Jenmuhs stellte interessiert fest, dass es offenbar Rivalitäten innerhalb der terranischen Führungsschicht gab. Peter schien ein vielversprechender Verbündeter zu sein. Er war nicht der Klügste und leicht zu beeinflussen. Man musste ihn fördern.

»Nur Geduld, mein Freund. Qualität setzt sich am Ende immer durch. Ihr Besuch hier hat dank Ihrer hervorragenden diplomatischen Fähigkeiten die Beziehungen zwischen unseren großen Nationen verbessert«, schleimte Jenmuhs. »Das werde ich Ihren Vater wissen lassen.«

»Vielen Dank. Unsere Nationen sind die wichtigsten innerhalb Cartwheels«, redete sich Peter in Rage. »Wir müssen zusammenhalten, um gegen die Blues, Topsider und andere nichtmenschliche Wesen bestehen zu können. Schließlich stammen wir von demselben Volk ab. Die anderen Völker sind eine Bedrohung für unsere Reiche! Dieser Bedrohung kann man nur militärisch begegnen!«

Jenmuhs war höchst erfreut, das zu hören. Auch er war dieser Meinung.

Schon in den 80ziger Jahren hatte es auf Mashratan ähnliche Bestrebungen gegeben. Ob nun Michael Shorne, Oberst Kerkum, Arno Gaton oder Spector Orbanashol – sie alle hatten die Lemurerabkömmlinge für die Krönung der Schöpfung gehalten. Die Mordred war bestrebt gewesen, die Terraner und Arkoniden zu neuem Ruhm zu führen. Nicht umsonst hatte Jenmuhs damals dort mitgemacht, sich jedoch rechtzeitig wieder abgewandt, als die Mordred begann zu zerfallen.

Und wenn die richtigen Leute an der terranischen Regierung waren, war er einem Bündnis nicht abgeneigt. Schließlich war man jetzt unabhängig und Imperator Bostich war weit weg. Sollten sich er und Rhodan doch gegenseitig vernichten. Jenmuhs wollte sein eigenes Imperium errichten. Dazu war ihm jedes Mittel und jeder Verbündete recht.

»Sie haben Recht, mein Freund. Die Unabhängigkeit Cartwheels erlaubt uns nun neues Bündnisdenken. Wir sollten unsere militärische Zusammenarbeit verstärken. Ein gemeinsames Manöver unserer Streitkräfte wäre durchaus denkbar. Wir müssen uns gegen die minderwertigen Lebensformen wappnen, die unsere Kultur und unsere Errungenschaften zerstören wollen.«

Peter hob sein Weinglas. »Darauf trinke ich.«

In einem Atemzug leerten er und Jenmuhs ihre Gläser.

»Wie ich sehe, kommt man sich näher«, sagte Toran Ebur zu Stephanie und deutete auf die beiden neuen Freunde.

Stephanie setzte ihr charmantestes Lächeln auf. »Ja, das ist sehr erfreulich. Ich finde, da sollten wir nicht zurückstehen. Jenmuhs hat uns Zimmer zur Verfügung gestellt. Ich finde, wir sollten in privaterer Umgebung die weiteren Dinge besprechen. Es gibt noch wirtschaftliche Fragen zu erörtern.«

Toran lächelte zurück. »Ich bin auch sehr dafür, unsere Beziehung zu vertiefen«, sagte er doppeldeutig.

»Dann sollten wir das tun.«

Nach dem Empfang begaben sich Stephanie und Toran Ebur auf ihr Zimmer, wo sie die ganze Nacht miteinander verbrachten.

*

Am nächsten Tag fanden noch einige bilaterale Besprechungen statt. Anschließend stand die Abreise bevor. Stephanie hatte viele glitschige und schlappe Hände von alten Politikern und Würdenträgern schütteln müssen. Umso glücklicher war sie, Toran Ebur wiederzusehen. Als sie allein waren, küssten sie sich leidenschaftlich.

»Die letzte Nacht war phantastisch. Wir müssen das unbedingt wiederholen«, meinte Toran.

»Ja, das sollten wir. Ich lade dich hiermit offiziell zu einem Gegenbesuch ein«, entgegnete Stephanie.

»Und ich nehme hiermit dankend an.«

Bevor sie sich nochmals küssen konnten, platzte Peter herein. »Steph, wo bleibst du denn? Der Erhabene Jenmuhs wartet auf uns, um uns zu verabschieden«, ermahnte er seine Schwester.

»Ich komme ja schon«, erwiderte sie in zickigem Tonfall.

Kurz darauf verabschiedete man sich von Uwahn Jenmuhs.

»Ich danke Ihnen für Ihren Besuch. Sie beide haben mir gezeigt, dass man mit Terranern durchaus vernünftig kooperieren kann. Heute wurde ein neues Kapitel in der Geschichte aufgeschlagen. Die Unabhängigkeit Cartwheels erlaubt uns, völlig neue Wege zu gehen und neue Bündnisse zu schließen. Bestellen Sie Ihrem Vater meine besten Grüße und übermitteln Sie ihm meinen Wunsch zu guter Zusammenarbeit. Wir sind von vielen Feinden umgeben, die wir nur gemeinsam bezwingen können.«

»Mein Vater wird sehr erfreut sein, dies zu hören. Ich danke Ihnen für Ihre Gastfreundschaft und spreche hiermit eine Einladung an Sie aus, uns auf Mankind zu besuchen«, sagte Stephanie höflich.

»Ich nehme Ihre Einladung mit Freuden an, meine Teure«, erwiderte Jenmuhs und küsste Stephanies Hand.

Die junge Frau musste sich stark beherrschen, das Gesicht nicht zu verziehen, denn ihre Hand war nun voller Speichel. Sie ekelte sich vor Jenmuhs und war froh, endlich von ihm wegzukommen. Ansonsten war sie mit dem Besuch sehr zufrieden. Ihre diplomatischen Erfolge würden ihrer politischen Karriere einen bedeutenden Schub geben.

Auch Peter hatte seine Sache gut gemacht. Man konnte positiv gestimmt nach Hause zurückkehren.

5. Rache des Arkoniden

Als die terranischen Gäste abgeflogen waren, begab sich Uwahn Jenmuhs in sein Arbeitszimmer. Die attraktive Stephanie de la Siniestro erinnerte ihn daran, dass er eine Frau zutiefst begehrte – die junge Zechonin Anica.

Er war nun nicht mehr gewillt, länger zu warten, und entschlossen, Schritte einzuleiten, um die Zechonin so bald wie möglich in sein Schlafgemach zu bekommen. Außerdem plante er noch eine weitere Untat. Der Tod seines Bruders musste endlich gerächt werden.

Das Wesen, das seine Pläne ausführen sollte, betrat das Arbeitszimmer. Es war ein groß gewachsener, unheimlich wirkender Topsider, der nur noch ein Auge besaß.

»Willkommen, Krek Soron. Ich habe einen kleinen Auftrag für dich. Sollte er gelingen, folgt ein weitaus größerer, was dein Schaden nicht sein soll«, begrüßte Jenmuhs den Neuankömmling.

Der Arkonide hatte extra einen außerarkonidischen Söldner ausgewählt, damit niemand auf die Idee kam, dass ein Arkonide hinter all dem steckte. Krek Soron galt als einer der besten Söldner und Kopfgeldjäger und hatte schon des Öfteren Aufträge für Jenmuhs ausgeführt.

»Gut«, sagte der Topsider nur.

Jenmuhs übergab ihm eine Holographie von Anica. »Du sollst mir dieses Mädchen herbringen, unauffällig versteht sich. Alle Daten über sie und ihren Aufenthaltsort auf Mankind findest du auf diesem Datenspeicher.«

Krek Soron, der kein Freund vieler Worte war, nahm die Daten an sich, die ihm Jenmuhs übergab.

»Du bekommst von mir die Hälfte der Summe im Voraus, wie immer«, sagte der Arkonide.

»Gut«, gab sich der Söldner zufrieden.

»Wie lange wird es dauern, bis du sie hast?«, wollte Jenmuhs wissen.

»Ein paar Tage. Ich muss sie observieren«, antwortete Krek Soron.

Jenmuhs war zufrieden. Bald schon würde Anica seine Gespielin sein.

*

Eine Woche später meldete Krek Soron den Erfolg und bekam die Anweisung, direkt auf dem Landefeld des Palastes zu landen.

Schließlich hatten sie Bostich erreicht. Soron und Anica stiegen aus und wurden von zwei Soldaten in Empfang genommen, die sie in Jenmuhs Thronsaal eskortierten. Dort saß der dicke Arkonide wie ein mittelalterlicher Herrscher auf seinem Thron und triumphierte.

»Ich bin Uwahn Jenmuhs. Dein neuer Herr und Meister. Von nun an bist du mein Besitz. Du wirst mir jede Freude und jede Wonne bereiten, die ich wünsche, teure Anica.«

Der dicke Arkonide erhob sich ächzend aus seinem Thron und nahm Anica bei der Hand. »Komm mit. Ich zeige dir, wo du jetzt wohnen wirst.«

Jenmuhs zog die Zechonin mit sich und führte sie in eine prachtvolle Suite. Das Zimmer war prunkvoll eingerichtet und übertraf alles, was sie bisher gesehen hatte. Dort ließ er die eingeschüchterte Zechonin zurück, die sich nicht gegen die Macht des Arkoniden wehren konnte. Zweifellos würde man sie auf Mankind suchen, doch niemals im Palast von Ranton. Anica gehört nun dem Gos’Shekur.

Dieser kehrte gut gelaunt in seinen Audienzsaal zurück.

»Gut gemacht, Topsider. Du hast dir dein Geld verdient«, sagte der Arkonide und gab Soron den Rest der vereinbarten Summe. »Nun zu deinem nächsten Auftrag. Wenn du den erfüllst, kannst du dich zur Ruhe setzen...«

»Ich höre«, sagte dieser nur.

Jenmuhs zeigte ihm die Holographien zweier Humanoiden. Eines Terraners und einer Halbarkonidin. »Dies sind Wyll und Rosan Nordment. Sie leben auf Terra. Sie sind schuld am Tod meines Bruders. Ich will, dass sie sterben. Töte sie und du kannst dich für immer zur Ruhe setzen!«

Krek Soron prägte sich die Bilder aufmerksam ein.

»Sie sind tot«, sagte er kalt.

»Je grausamer sie sterben, desto besser. Morgen geht von hier ein Konvoi mit Bodenschätzen für das Kristallimperium zur Milchstraße. Schließe dich ihm an. Wenn du die Milchstraße erreichst hast, begibst du dich nach Terra und führst deinen Auftrag aus. Wenn du erfolgreich warst, kehrst du sofort hierher zurück. In Cartwheel wird man wohl kaum nach dem Mörder suchen.«

»Ich bringe dir ihre Köpfe«, versprach Krek Soron.

Das war genau das, was Jenmuhs hören wollte. Zufrieden verabschiedete er Soron und lehnte sich genüsslich in seinem Sessel zurück. Inzwischen mussten Uthe und Remus Scorbit Anica vermissen. Sie würden sicherlich sehr besorgt sein und verzweifelt nach ihr suchen. Jenmuhs freute sich darüber.

*

»Was heißt, es gibt keine Spur von ihr? Irgendwo muss sie doch sein!«, regte sich Uthe auf.

Sofort nach Anicas Verschwinden hatte sie die Behörden alarmiert. Doch bevor Anica nicht 24 Stunden lang als vermisst galt, konnte die Polizei nichts unternehmen. So verging ein Tag, an dem nichts geschah. Als Uthe vorschriftsmäßig eine Vermisstenanzeige aufgab, begann die Polizei endlich zu ermitteln, jedoch ohne Erfolg. Nichts wies auf eine Entführung hin. Nach einer Woche erstattete ein Polizist Uthe Bericht.

»Wir haben alle Krankenhäuser und sämtliche Leichenschauhäuser nach ihr abgesucht. Nirgendwo ist eine Zechonin zu finden. Wir stehen vor einem Rätsel«, erklärte der leitende Polizeibeamte.

»Dann suchen Sie eben weiter! Sie müssen sie finden!«, schrie Uthe den Mann an.

»Jawohl, wir tun, was wir können«, sagte der Beamte pikiert und verließ Uthes Wohnung.

Uthe fing an zu weinen.

Ihr Mann Remus legte seine Hände auf ihre Schultern und versuchte sie zu beruhigen. »Vielleicht hat sie sich nur verlaufen. Bestimmt hören wir bald von ihr. Sie ist garantiert noch am Leben.«

»Das ist alles meine Schuld. Ich hätte besser auf sie aufpassen sollen. Wie soll sie sich denn alleine zurechtfinden?«

»Du hast schließlich noch einen Job, der dich voll in Anspruch nimmt. Wenn es dich beruhigt, frage ich Jan, ob er Nachforschungen anstellen lassen kann«, schlug Remus vor.

Uthe beruhigte sich wieder und nickte zustimmend. »Ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht kann er etwas herauskriegen.«

6. Killer auf Terra

Krek Soron hatte sich weisungsgemäß mit dem arkonidischen Konvoi in die Milchstraße begeben. Der Flug vom Sternenportal hin zur Milchstraße dauerte nur drei Wochen, so dass der Topsider Ende September 1298 NGZ die Milchstraße erreichte.

Jenmuhs hatte sehr schnelle Transporter losgeschickt. Als man die Heimatgalaxis erreicht hatte, trennte sich der Topsider von den Arkoniden und nahm Kurs auf Terra.

Rosan und Wyll Nordment, die Helden der Abenteuer auf der LONDON I und LONDON II, ahnten nichts von der Gefahr, die unaufhaltsam auf sie zukam. Sie verlebten ruhige Tage in ihrem Appartement in Terrania-City. Nach einigen Jahren erfolgreichen Zusammenlebens wünschten sie sich ein Kind und wollten ein normales, ruhiges Familienleben führen. Darum hatten sie auch einige, nicht uninteressante Angebote der Neuen USO ausgeschlagen, für diese Organisation zu arbeiten. Doch die beiden wollten nicht mehr kämpfen und ihr Leben riskieren. Die dramatischen Abenteuer auf der LONDON I und dem Nachfolgeschiff LONDON II hatten ihnen gereicht.

Das hieß aber nicht, dass sie untätig waren. So engagierte sich Rose auf Welten, in denen es Wesen, besonders Kindern, schlecht ging. Sie hatte etliche Hilfsfonds gegründet und sammelte für die Notleidenden in der Galaxis, für die beispielsweise die Arkoniden nichts übrig hatten.

Rosan hatte zum Beispiel den Mashratan-Fonds gegründet, um finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Jenen Mashraten, die sich vom Vhrato-Kult lossagen wollten oder schlichtweg ein normales, modernes und freies Leben führen wollten, wurde damit der Ausstieg ermöglicht. Auf Mashratan selbst war selbst Jahre nach dem Tod von Kerkum noch kein normales Leben möglich. Es herrschte ein blutiger Bürgerkrieg zwischen religiösen und atheistischen Fanatikern. Vhratoisten gegen Traditionalisten, Kerkumisten gegen Neo-Mashraten. Die Verlierer waren die Armen, Schwachen und Unterdrückten. Für sie hatte sich die Lage eigentlich sogar verschlimmert. Da Rosan oftmals unfreiwillige Besuche auf Mashratan führte, fühlte sie sich irgendwie verbunden mit der Wüstenwelt und so hatte sie den Fonds gegründet. Die Mashraten sollten eine echte Alternative zu dem tristen und blutigen Leben auf ihrer Heimatwelt haben.

An diesem Abend gingen die beiden ins Theater, wo eine altertümliche Shakespeare-Aufführung stattfand. Rosan war begeistert, während Wyll doch sehr mit dem Einschlafen kämpfen musste, was seine Frau gar nicht lustig fand. Nach drei Stunden hatte Wyll das Stück überstanden und die beiden gingen in eine Pizzeria, um noch einen Happen zu essen.

Während Rosan über einer Pizza mit viel Käse, Tomaten, Paprika, plophosischen Pilzen und Salami saß, war sie noch ganz begeistert vom Theater.

»Ich muss sagen, dass die Aufführung wirklich mitreißend war. Noch nie habe ich Hamlet so ausdrucksstark gesehen«, schwärmte Rosan von dem Theaterbesuch.

Wyll konnte nicht anders, er musste gähnen.

»Wyll Nordment, du bist und bleibst ein Kulturbanause«, beschwerte sich Rosan. Ihre feuerroten Augen funkelten neckisch.

»Ich bin immerhin wach geblieben, das musst du doch anerkennen«, verteidigte sich Wyll.

Als die beiden zu Ende gegessen hatten, begaben sie sich mit ihrem Gleiter nach Hause. Sie wohnten in einem noblen Hochhausappartement am Rande von Sirius-River-City.

Rosan und Wyll hatten viele Galax verdient, da sie die Rechte an ihren Personen besaßen und die Liebesromanze auf der LONDON I und II sowie ihre Abenteuer während der Mordred-Krise oftmals verfilmt und als Roman veröffentlicht wurden. Rosan selbst hatte auch ein Buch geschrieben, während Wyll als Dozent an der Raumfahrtakademie sein täglich Brot verdiente.

Anfangs waren beide noch am Aufbau der neuen United Stars Organisation beteiligt gewesen. Nach der Auflösung Camelots war zumindest Wyll in ein kleines Loch gefallen. Doch je länger er auf Terra mit seiner Frau gelebt hatte, desto weniger hatte er die Abenteuer vermisst. Er wollte für die USO nicht alles aufgeben. Rosan sah es genauso. Deshalb hatten sie auch das Angebot der USO abgelehnt, nach Cartwheel zu ziehen. Das Leben unter dem Terranischen Residenten Perry Rhodan war gar nicht mal schlecht. Sie genossen es.

Als sie ihren Gleiter abgestellt hatten, kam ihnen ihre Nachbarin, Frau Moldrecht, entgegen. Die Frau war klein und dicklich, galt als pingelig und arrogant. Rosan und Wyll konnten sie nicht ausstehen. Trotzdem gaben sie sich höflich.

»Guten Abend, Frau Moldrecht«, grüßte Rosan.

»Guten Abend, die Nordbergs«, sagte die Frau in hochtrabendem Tonfall.

»Nordment«, gab Wyll säuerlich zurück.

Moldrecht lachte affektiert. »Ach ja, richtig. Nun, eine Frau wie ich kann sich nicht jeden Namen merken.«

»Immerhin sind wir Nachbarn«, meinte Rosan.

»Ja ja, gewiss doch«, erwiderte die Frau. »Wenngleich ich bemerken muss, dass Sie oft zu laut sind. Außerdem liegt oft Schmutz vor ihrer Tür. Und dann ihr Umgang. Die Leute, mit denen Sie verkehren, passen nicht in unser vornehmes Haus.«

Wyll musste an sich halten, um nicht aufzubrausen.

»Zum Beispiel Perry Rhodan? Überhaupt, was gehen Sie denn unsere Freunde an?«, fragte er scharf.

Moldrecht machte eine abfällige Handbewegung. »Schöne Freunde sind das. Dieser Topsider sieht aus wie ein Landstreicher. Und so etwas lassen Sie in ihre Wohnung!«

Rosan und Wyll verstanden kein Wort.

»Welcher Topsider? Und wieso ist der in unserer Wohnung?«, fragte Rosan ungläubig.

Moldrecht sah sie verächtlich an. »Ich habe genau gesehen, wie er vor einer Stunde die Tür zu ihrer Wohnung geöffnet hat. Das kann er ja wohl nur mit Ihrem ID-Chip gemacht haben.«

»Da stimmt doch was nicht«, meinte Wyll Nordment.

Er ging zurück in seinen Gleiter. Dort hatte er einen Paralysator liegen. Wyll hatte sich einen Strahler besorgt, da er seit den Ereignissen auf den beiden LONDON-Schiffen lieber auf alles vorbereitet sein wollte.

»Was hast du vor?«, fragte Rosan besorgt.

»Es könnte jemand von der USO sein, vielleicht aber auch ein Einbrecher. Ich sehe mal nach. Du bleibst hier!«

Doch da kannte er seine Frau schlecht.

»Oh nein, Wyll Nordment, ich komme mit.«

Wyll wusste, dass Rosan ihren Kopf durchsetzen würde. Also gab er nach. »Also gut. Bleib aber dicht hinter mir. Sie bleiben hier, Frau Moldrecht!«

Mit dem Lift fuhren sie in den 31. Stock, wo ihre Wohnung lag. Auf dem Korridor schien alles ruhig zu sein. Vorsichtig näherte sich Wyll der Wohnungstür und öffnete sie langsam mit seiner ID-Karte. Plötzlich öffnete sich hinter Rosan ein zweiter Lift. Es war die neugierige Moldrecht, die ihnen gefolgt war.

»Sie sollten doch unten bleiben!«, beschwerte sich Rosan leise.

Ihre Nachbarin rümpfte nur die Nase. »Als ob ich mir etwas von Ihnen befehlen ließe.«

Wyll bedeutete den beiden Frauen zu schweigen und betrat das Appartement. Als er eintrat, war alles dunkel. Wyll wollte Licht machen, doch es funktionierte nicht. Plötzlich wurde er von jemanden gepackt und zu Boden geschleudert. Dabei verlor Nordment seinen Paralysator. Wyll erkannte einen Topsider vor sich, der ein großes Messer zückte und sich auf ihn stürzte, doch mit einer blitzschnellen Bewegung konnte er ausweichen.

Rosan hörte den Kampflärm aus ihrer Wohnung. Nun hielt es sie nicht mehr. Sie stürmte in das Appartement. Die neugierige Moldrecht kam natürlich hinterher. Rosan sah, wie Wyll mit einem Topsider rang. Moldrecht schrie entsetzt auf. Das lenkte den Topsider von Wyll ab.

»Rosan, schalte die Sicherung wieder ein! Moldrecht, alarmieren Sie den Sicherheitsdienst!«, rief Nordment den Frauen zu. Dann verpasste ihm Krek Soron einen Schlag.

Während Rosan die Sicherung aktivierte und das Licht anschaltete, schrie Moldrecht entsetzt auf. Die Frau schien überhaupt nicht zu begreifen, was vor sich ging.

»Gehen Sie schon!«, rief Rosan ihr zu.

Doch bevor sie die Tür erreichte, stürzte sich Krek Soron auf sie und schnitt ihr die Kehle durch, dann stach er ihr das Messer in den Rücken. Blutend und röchelnd fiel die Nachbarin zu Boden und starb.

Jetzt ging der Topsider bedrohlich auf Rosan zu. Er packte sie und begann die Frau zu würgen. Doch Wyll Nordment hatte sich inzwischen wieder aufgerappelt und attackierte den Topsider, der augenblicklich von Rosan abließ. Wyll und der Topsider lieferten sich einen heftigen Kampf quer durch die Wohnung, wobei allerlei Mobiliar zu Bruch ging. Wyll griff sich alle Stühle, die ihm in die Finger kamen und schlug damit auf Krek Soron ein.

»Gut, dass ich gegen Möbel aus Formenergie war«, rief Rosan hustend.

Der Topsider packte Wyll und schleuderte ihn gegen die Balkontür. Dabei zerbarst das Glas und Wyll fiel hindurch. Benommen blieb er auf dem Balkon liegen.

Entsetzt sah sie, wie der Topsider eine Axt aus seinem Gürtel zog und damit durch die zerbrochene Balkontür auf Wyll zu ging, der an Armen und Gesicht blutete. Da sah Rosan das Messer in der Leiche von Moldrecht stecken. Sie zog es aus der blutüberströmten Toten und schlich sich an Krek Soron an, der die Axt schon zum Schlag gegen Wyll erhoben hatte. Mit aller Kraft stieß sie das Messer in den Rücken. Der Topsider schrie auf und ließ die Axt fallen. Drohend, das Messer in seinem blutenden Rücken steckend, ging er auf Rosan zu, die zurückwich.

Wyll war wieder zu sich gekommen und verpasste Krek Soron einen Tritt, der den Topsider wanken ließ. Dann gaben ihm Wyll und Rosan mit vereinten Kräften einen Stoß, der den Topsider das Gleichgewicht verlieren ließ. Krek Soron fiel über die Balkonbrüstung und stürzte in die Tiefe. Es war vorbei. Wyll und Rosan umarmten sich.

»Schrecklich, und ich dachte, wir hätten so etwas hinter uns«, meinte Rosan entsetzt.

Wyll alarmierte den Sicherheitsdienst, der kurz darauf eintraf und ihre Aussagen zu Protokoll nahm. Auch ein Beamter des TLD erschien.

»Was hat denn der TLD mit einem Einbruch zu tun?«, fragte der leitende Polizeibeamte den TLD-Vertreter.

»Kein Kommentar. Die Ermittlungen laufen noch«, antworte dieser.

Rosan und Wyll mussten viele Fragen beantworten. Wyll wurde ärztlich versorgt. Glücklicherweise hatte er nur leichte Verletzungen davongetragen. Die Beamten meinten, dass es sich offenbar um einen Einbruch gehandelt haben musste und wollten sich nicht ausführlicher äußern. Rosan bedauerte den Tod von Frau Moldrecht. Sie hatte sie zwar nicht leiden können, doch solch ein Ende hatte sie ihr nicht gewünscht.

*

Am nächsten Morgen läutete es an der Tür. Zwei Männer, die sich als Agenten der USO auswiesen, baten Wyll und Rosan, sie zu begleiten. Da die beiden sich neue Erkenntnisse über den Fall erhofften, stimmten sie zu. So wurden sie in das geheime Büro der USO in Terrania-City gebracht. Dort begrüßte sie Monkey persönlich. Der Oxtorner machte keine Umschweife und kam schnell zur Sache.

»Wir haben herausgefunden, dass es sich bei dem Toten um den Topsider Krek Soron handelt. Soron war einer der meist gesuchtesten Killer der Milchstraße. Wir haben außerdem herausgefunden, dass er sich nach Cartwheel abgesetzt hatte. Wenn er es riskiert hat, wieder hierher zurückzukommen, um euch zu töten, muss er einen guten Grund gehabt haben.«

»Es war also kein einfacher Einbruch«, schloss Wyll.

Monkey nickte.

»Ihr müsst einen mächtigen Feind haben. Dieser Feind muss in Cartwheel sein. Er kann sich leisten, einen der teuersten Killer der Milchstraße anzuwerben. Habt ihr eine Idee, wer nach eurem Leben trachtet?«

Rosan schüttelte den Kopf. »Ich habe mich zwar durch mein soziales Engagement bei einigen Politikern unbeliebt gemacht, aber dass die deshalb einen Killer auf mich ansetzen, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Unsere Feinde sind ja eigentlich schon alle tot.«

»Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Wir gehen nach Cartwheel. Vorher werden wir kein normales Leben führen können«, meinte Wyll entschlossen.

Monkey stimmte ihm zu. »Das ist die logischste Alternative. Die USO ist bereit, euch dabei zu unterstützen. Ihr kennt unsere Organisation bestens. Jan Scorbit wird sich freuen, euch in Cartwheel zu sehen. In drei Tagen, also am 28. September wird ein kleiner Konvoi Richtung Sternenportal aufbrechen.«

Rosan und Will erhoben sich.

»Einverstanden. Wir fliegen am 28.«, stimmte Rosan zu. »Das bedeutet, ich verbringe meinen 34. Geburtstag irgendwo im Weltall.«

7. Mankind, New Terrania

26. September 1298 NGZ

Es war wieder ein schöner Spätsommertag, als der Marquês in seinem Garten spazieren ging. Diabolo begleitete ihn und informierte ihn über die politischen Neuigkeiten.

»Der Besuch ihrer Kinder auf Bostich hatte eine positive Veränderung gebracht. Wer hätte das gedacht?«

»Ja ja«, murmelte der Marquês geistesabwesend.

»Ich halte es sogar für sensationell. Es sei denn, Uwahn Jenmuhs plant ein Ränkespiel. Wir sollten ihm nicht zu sehr vertrauen«, warnte Diabolo.

»Ja ja.«

Der Posbi wurde stutzig. Der Marquês sagte schon die ganze Zeit immer nur dasselbe.

»Geht es Ihnen nicht gut, Marquês?«

»Doch doch.«

Kaum hatte Don Philippe ausgesprochen, wurde er bleich und griff sich ans Herz. Stöhnend sank er zusammen und fiel auf den Rasen.

Diabolo alarmierte sofort Doktor Nölke, der umgehend erschien und den Marquês untersuchte. Als er fertig war, begab er sich ins Wohnzimmer, wo sich die Klon-Kinder und Diabolo versammelt hatten.

»Wie geht es ihm, Doktor?«, fragte Orly besorgt.

Doktor Nölke sah ihn finster an. »Er stirbt. Es ist das Alter. Seine Zeit läuft ab. Die wichtigen Organe versagen ihren Dienst. Ich kann nichts mehr für ihn tun.«

»Was reden Sie da?«, rief Stephanie fassungslos. »Warum bringen Sie ihn nicht in eine Klinik! Wir bezahlen die beste Behandlung!«

»Es ist der Wunsch Ihres Vaters, zuhause im Kreis seiner Familie zu sterben, wie es im 18. Jahrhundert Sitte war«, erklärte der Arzt betreten. »Wir könnten zwar in einer Klinik sein Leben mit modernen Geräten ein paar Tage oder Wochen verlängern, aber helfen können wir ihm nicht mehr.«

»Wie lange noch, Doktor?«, fragte Orly mit belegter Stimme.

»Das liegt bei Gott...«

Kurz darauf bat der Marquês seine zutiefst unglücklichen Kinder zu sich an sein Krankenbett.

»Meine lieben Kinder. Leider müssen wir uns voneinander verabschieden«, sagte er mit schwacher Stimme. »Bald wird mich Gott zu sich rufen. Ich bin traurig, dass ich nicht mehr bei euch sein kann.«

»Vater, du darfst uns nicht verlassen. Ich verbiete es!«, rief Peter mit weinerlicher Stimme.

»Nichts kann mich davor bewahren. Ich habe noch... einen letzten Wunsch an euch. Setzt meine Arbeit, die ich hier in Cartwheel begonnen habe, mit vereinten Kräften fort«, flehte der alte Mann. »Haltet zusammen, dann werdet ihr es schaffen. Versprecht mir, dass ihr euch... vertragt. Bitte!«

»Wir versprechen es«, gelobte Brettany.

»Ja, Vater, du kannst dich darauf verlassen«, stimmte ihr Orly zu.

Peter konnte nichts sagen. Er bekam einen Weinanfall und ließ sich zu Boden sinken. Brettany nahm sich seiner liebevoll an. Auch für Stephanie brach eine Welt zusammen. Sie war unfähig etwas zu sagen.

»Dann kann ich beruhigt einschlafen«, sagte Don Philippe müde.

Der Marquês hatte viel für Cartwheel getan. Doch nun war sein Ende gekommen.

Dem Tod so nahe.

*

27. September

Schwach und verzweifelt lag Don Philippe de la Siniestro, Paxus-Rat von Mankind, auf seinem Krankenbett. Ein heftiger Schwächeanfall hatte ihn niedergeworfen. Und dann kam die niederschmetternde Diagnose der Ärzte. Das Leben des Marquês neigte sich dem Ende zu. Da er aus einer anderen Zeit stammte, dem 18. Jahrhundert, war seine Lebenserwartung deutlich kürzer als die der Menschen des 13. Jahrhunderts NGZ. Mehrere Ärzte hatten den alten Spanier untersucht und alle kamen zu derselben schrecklichen Diagnose. Die Organe des Marquês versagten nach und nach ihren Dienst. Besonders das Herz war gefährdet. Eine Operation hielt man angesichts des schwachen Allgemeinzustandes, der sich von Tag zu Tag verschlechterte, für tödlich. Die Ärzte plädierten dafür, dass der Marquês in die modernste Ara-Klinik von Cartwheel eingeliefert wurde, doch der Spanier lehnte ab. Die Mediziner hatten ihm klar gemacht, dass man dort sein Leben nur um ein paar Tage oder höchstens ein paar Wochen verlängern könnte. Aber der Marquês wollte nicht in einer kalten, sterilen Klinik seine letzten Tage verbringen, sondern, wie es im 18. Jahrhundert noch Sitte war, zuhause im Kreise seiner Familie einschlafen. So konnte er wenigstens noch einige Tage die vertraute Umgebung um sich haben. Dieses Anwesen war für ihn zu einer neuem Heimat geworden. Die vier Klone, die nun seine Kinder waren, hatten dieses Haus mit Leben erfüllt und somit auch sein Leben. Dann kam noch die Verantwortung für Cartwheel hinzu. Don Philippe hatte so hart für den Erfolg gearbeitet. Es war unglaublich, wie er den Aufstieg eines Versuchsobjektes der Aras aus ferner Vergangenheit zu einem der höchsten Würdenträger dieser Galaxis geschafft hatte. Fast kam es ihm wie ein Traum vor. Zielstrebig hatte er für all dies gearbeitet und Hindernisse überwunden. Und nun, ausgerechnet wo Cartwheel unabhängig wurde und er die Früchte seiner harten Arbeit ernten wollte, schlug das Schicksal grausam und unbarmherzig zu. Seine Zeit war um und nichts konnte dies verhindern. Das war so ungerecht!

Doch der Marquês wusste auch, dass alles Jammern und Klagen nichts helfen würde. Er musste vor seinem Tod noch wichtige Dinge regeln, solange ihm noch Zeit dazu blieb.

Der Marquês bestellte Joak Cascal und Cauthon Despair zu sich an sein Sterbebett. Die Frage seiner Nachfolge musste geklärt werden, bis es Neuwahlen geben würde.

Der Terra-Marschall traf zusammen mit Cauthon Despair auf dem Anwesen des Marquês ein. Diabolo führte sie zum Krankenlager des Spaniers. Mit betretener Miene betrat der ehemalige Oberst der SolAb das Zimmer. Der Mann mit der silbernen Rüstung folgte ihm.

»Marquês, Besuch ist da«, meldete Diabolo seinem Herren.

Don Philippe schlug langsam die Augen auf.

»Marquês, ich hoffe, es geht Ihnen besser«, sagte Cascal betrübt.

»Mir geht es nie mehr... besser«, murmelte der alte Spanier. »Jedenfalls nicht auf dieser Welt. Ich werde bald in einer anderen... Welt sein.«

»Sagen Sie doch nicht so etwas«, erwiderte Cascal erschrocken. Der Zustand des Marquês war schlimmer, als er sich es vorgestellt hatte. Es ging tatsächlich zu Ende mit ihm.

»Ich habe Sie hergebeten, um mit Ihnen über meine Nachfolge zu sprechen. Sie, Cascal, sollen meinen Posten beim Paxus-Rat einnehmen, bis das Volk neu entscheidet. Doch ich habe noch eine... letzte Bitte an Sie.«

»Natürlich, Marquês.«

»Ich wünsche, dass meine Kinder Orlando, Stephanie, Brettany und auch Peter politische Ämter innerhalb der Regierung bekleiden«, bat der Marquês. »Somit würde der Name de la Siniestro mit Cartwheel verbunden bleiben und meine Arbeit wäre nicht ganz umsonst gewesen...«

»Ich verspreche es Ihnen, Marquês«, gelobte Cascal. »Wir werden für jeden die richtige Aufgabe finden. Ihr Name wird den Cartwheelern immer in Erinnerung bleiben.«

»Ich danke Ihnen, Cascal«, sagte Don Philippe zufrieden. Dann wandte er sich an den Mann mit der silbernen Rüstung. »Nun zu Ihnen, Cauthon Despair. Sie haben sich in der letzten Zeit als würdig erwiesen. Wenn Cascal meine Stelle antritt, sollten Sie das Amt des Terra-Marschalls übernehmen.«

»Ich nehme dieses Amt an und werde es verantwortungsvoll ausüben«, versicherte Despair.

Joak Cascal war davon allerdings wenig begeistert. Er misstraute Despair nach wie vor. Er konnte ihm zwar nichts beweisen, doch er hatte einfach ein ungutes Gefühl bei diesem Mann.

»Ich finde, wir sollten nichts überstürzen. Eine solche Entscheidung muss gut überdacht werden«, wandte Cascal daher ein.

»So viel Zeit habe ich leider nicht mehr. Ich bitte Sie beide inständig, sich zu vertragen und zum Wohle Cartwheels zusammen zu arbeiten«, flehte Don Phillipe. »Es ist mein letzter Wunsch, bitte schlagen Sie ihn mir nicht ab!«

Cascal brachte es nicht übers Herz, dem Sterbenden seinen wohl letzten Wunsch abzuschlagen.

»Nun gut, ich werde ihm eine Chance geben«, lenkte Cascal ein. Dabei sah er den Mann in der Rüstung scharf an und fügte hinzu: »Aber nur eine.«

Don Philippe lächelte zufrieden.

*

Als Cascal den Marquês verlassen hatte, rief er Orly, Brettany, Stephanie und Peter zu sich, um die letzten Wünsche ihres Vaters mit ihnen zu besprechen.

»Euer Vater wünscht, dass wir seine Arbeit fortsetzen«, teilte er ihnen mit. »Ich fürchte, es bleibt ihm nicht mehr viel Zeit. Er will, dass ich seine Nachfolge antrete. Jeder von euch soll ein politisches Amt übernehmen. Ich werde alles tun, um dies zu ermöglichen.«

Peter trat vor Cascal. »Dann werde ich Oberbefehlshaber der Streitkräfte!«